Studie belegt, dass Transport von Alzheimer-Proteinen ins Gehirn möglich ist

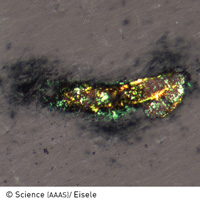

Forscher entdeckten, dass fehlgefaltete beta-Amyloid-Proteine auch aus peripheren Körperregionen ins Gehirn transportiert werden können, um dort eine "Infektion" auszulösen. Bereits zuvor wurde die neurodegenerative Alzheimer-Erkrankung auf pathologische Proteinablagerungen im Gehirn zurückgeführt. Die Studie wurde durch das ERA-NET NEURON (Network of European Funding for Neuroscience Research) finanziert, das wiederum die jüngste Studie im Rahmen des Projekts MIPROTRAN unterstützte. ERA-NET NEURON selbst wurde mit annähernd 3 Mio. EUR unter dem ERA-NET-Programm des Sechsten Rahmenprogramms (RP6) gefördert. Veröffentlicht wurde die Studie jüngst im Fachblatt Science. Die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste Form von Demenzerkrankung im Alter mit einer Symptomatik, die sich fortschreitend verschlechtert. Bislang ist sie weder heilbar, noch sind die Ursachen für ihre Entstehung hinreichend geklärt. Am häufigsten wird Alzheimer bei Menschen über 65 Jahren diagnostiziert, obwohl die weniger verbreitete frühzeitige Alzheimer-Erkrankung in deutlich jüngeren Jahren einsetzt. Weltweit leiden 27 Millionen Menschen an der Alzheimer-Erkrankung, und geschätzt wird, dass bis zum Jahre 2050 einer von 85 Menschen betroffen sein wird. In der jüngsten Studie, die sich dem besseren Verständnis der Erkrankung widmete, injizierten Forscher vom Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung der Universität Tübingen (UT) in Deutschland und dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) amyloid-infiziertes Gewebe aus dem Gehirn älterer Mäuse in den Bauchraum junger Mäuse. Mehrere Monate später war das Protein im Gehirn der jungen Mäuse nachweisbar. Bei Alzheimer und der so genannten beta-Amyloid-Angiopathie (einer Erkrankung der Blutgefäße im Gehirn) akkumuliert sich das Proteinfragment Abeta im Gehirn. Alzheimer entsteht, wenn sich fehlgefaltetes Abeta in Form so genannter Amyloid-Plaques anhäuft, bei der zerebralen beta-Amyloid-Angiopathie hingegen setzt sich das Protein Abeta an den Wänden der Blutgefäße an, beeinträchtigt deren Funktion und verursacht in manchen Fällen eine Ruptur mit nachfolgenden intrazerebralen Blutungen. 2006 hatten Forscher aus Tübingen unter Leitung von Professor Mathias Jucker darüber berichtet, dass durch Injektion von infiziertem Maushirngewebe die Aggregation von Abeta im Gehirn transgener Mäuse (die genetisch so verändert wurden, dass sie die menschliche Form von Alzheimer entwickelten) stimuliert werden könne. Der verdünnte Hirngewebsextrakt stammte aus Mäusen, die entweder Alzheimer hatten oder hohe Abeta-Konzentrationen im Gehirn aufwiesen. In der aktuellen Studie wiesen die Forscher nach, dass die Abeta-Ablagerung im Gehirn der transgenen Mäuse auch dann induziert wird, wenn die fehlgefalteten Abeta-Proteine in den Bauchraum (intraperitoneal) injiziert werden, obschon die Amyloid-Induktion nach den peripheren Injektionen deutlich länger dauerte als nach der direkten Verabreichung ins Gehirn. In beiden Fällen riefen die induzierten Amyloid-Ablagerungen weitere neurodegenerative und neuroinflammatorische Veränderungen hervor, wie sie typischerweise in den Gehirnen von Patienten zu finden sind, die unter der Alzheimer-Erkrankung oder der zerebralen beta-Amyloid-Angiopathie leiden. "Die Erkenntnis, dass es Mechanismen gibt, die den Transport von Abeta-Aggregaten aus der Körperperipherie in das Gehirn zulassen, wirft nun die Frage auf, ob es in der Körperperipherie oder Umwelt natürliche Substanzen gibt, die Amyloid-Ablagerungen und Neurodegeneration im Gehirn auslösen können", erklärt Professor Jucker. Er und seine Kollegen gehen davon aus, dass Amyloid-Proteine ähnliche Eigenschaften wie Prionen haben könnten. Auch bei Prionen handelt es sich um fehlgefaltete Proteine, die durch Übertragung Gehirnerkrankungen wie die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auslösen. "Trotz der Gemeinsamkeiten und den offenbar ähnlichen Mechanismen bei Alzheimer- und Prionenerkrankungen gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass die Alzheimer-Erkrankung oder die zerebrale Amyloid-Angiopathie auf natürlichem Wege in gleicher Weise übertragen werden können wie Prionenerkrankungen." Die aktuellen Erkenntnisse geben Aufschluss über die pathogenetischen Mechanismen der Alzheimer-Krankheit, so die Forscher, und sie betonen, dass weiterführende Forschungen wahrscheinlich neue Strategien in der Vorbeugung und Behandlung hervorbringen werden.

Länder

Deutschland