Europäische Forscher übergeben eine wichtige Komponente für das Teleskop der nächsten Generation

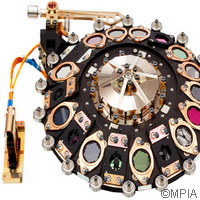

Europäische Forscher haben erneut ihr Können unter Beweis gestellt, und das selbst wenn es um entfernteste Sphären des Weltalls geht. Sie haben das MIRI oder "Mid InfraRed Instrument" fertiggestellt - eine bahnbrechende Kombination aus Kamera und Spektrograf - das so empfindlich ist, dass es eine Kerze auf einem der Jupitermonde nachweisen könnte. Diese Leistung wurde am 9. Mai im Rahmeneiner besonderen feierlichen Zeremonie am Institute of Engineering and Technology in London gewürdigt, bei der das Instrument vom europäischen Konsortium, das für seine Konstruktion verantwortlich zeichnete, an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) übergeben wurde. MIRI wird Bestandteil des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST), das 2018 die Aufgaben des Hubble-Weltraumteleskops übernehmen soll. Das JWST wurde nach James Webb, einem Leiter der Luft- und Raumfahrtbehörde NASA benannt, der sich stark für die wissenschaftliche Erforschung des Weltraums einsetzte, und wird die Sonne in etwa 1 500 000 km Entfernung umkreisen. Von diesem Punkt, auch als Lagrange-Punkt L2 bekannt, wird es synchron mit der Erde seine Bahnen um die Sonne ziehen. Dort wird es dem Teleskop ermöglichen, in die Weiten des Weltraums einzudringen, und hoffentlich Detailaufnahmen der ersten Sterne und der Entstehung früher Galaxien liefern, sowie den Wissenschaftler dabei helfen, die Geburten von Sternen und Planetensystemen besser zu untersuchen. Je weiter man in den Weltraum schaut, desto näher kann man die Entstehung von Galaxien beobachten und das JWST soll Galaxien erkennen, die nur wenige Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Thomas Henning, Direktor des Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) und Leiter des europäischen Konsortiums, welches das Instrument gebaut hat, erklärt die technologische Leistung: "MIRI ist in einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich der Infrarotstrahlung - bei Wellenlängen zwischen 5 und 28 Mikrometern - empfindlich. Strahlung solcher Wellenlängen erlaubt es uns, in das Innere von Wolken zu blicken, in denen neue Sterne und Planeten entstehen. So können wir mit MIRI kosmische Geburten so genau und detailscharf untersuchen wie nie zuvor. Sogar Details der wirbelnden Scheiben aus Gas und Staub, in denen Planeten geboren werden, sollten wir ausmachen können!" Diese Möglichkeit der Aufnahme von Infrarotbildern ist eine der wichtigsten Eigenschaften des JWST. Die im sichtbaren Spektrum aufgenommenen Bilder bieten den Wissenschaftlern trotz ihrer fantastischen Darstellungen nur ein Teilbild dessen, was sich wirklich dort draußen im Weltraum befindet, da Gas und Staub unsere Sicht verdecken. Infrarot ist in der Lage, derartige Staubhindernisse zu durchdringen, und kann uns Bilder dieser versteckten Sterne liefern. Neben der Erforschung der Weiten des Weltraums eignet sich das JWST hervorragend für die Erkundung von Planeten in unserem eigenen Sonnensystem, Kometen und Objekten im Kuiper-Gürtel. Grund dafür ist, dass relativ kalte Objekte ihre Strahlung hauptsächlich im Infrarotspektrum abgeben, in dem sie besser beobachtet werden können. Andere stellare Objekte, die im Infrarotspektrum erforscht werden müssen, sind u.a. Braune Zwerge und Wolken im interstellaren Medium - wozu Gase in ionischer, atomarer und molekularer Form, Staub und kosmische Strahlen gehören können. Mehr als 200 Wissenschaftler und Ingenieure arbeiteten mehr als 10 Jahre lang an der Entwicklung von MIRI und bewältigten dabei zahlreiche technische Probleme. Oliver Krause leitete die Gruppe "Infrarotastronomie mit Weltraumteleskopen" am MPIA, die eine Reihe von Lösungen entwickelte, zu denen auch die Mechanik für ein Filterrad gehörte. Oliver Krause erklärt: "MIRI ist ein sehr vielseitiges Instrument - man kann seinen Detektoren verschiedene Filter und andere Elemente vorschalten, mit deren Hilfe diverse Arten von Bildern und Spektren gewinnen kann. Wenn es um Weltraumteleskope geht, dann ist sogar eine vergleichsweise einfache Aufgabe wie jene, einen Filter hochpräzise vor einem Detektor zu platzieren, eine beachtliche Herausforderung. Nachdem das Filterrad beim Start der Ariane 5 gehörig durchgeschüttelt wurde, muss es anschließend mehrere Jahre komplett wartungsfrei funktionieren und dabei höchste Präzision sicherstellen - und das alles bei minus 266 Grad Celsius." Objekte, die in den Weltraum fliegen, müssen das Verlassen der Erdatmosphäre überstehen und dann in einer Temperatur nahe des absoluten Nullpunkts, also bei -273 Grad Celsius, arbeiten. Nach der speziellen Zeremonie in London wird MIRI in einem maßgefertigten Container, der das Instrument vor Feuchtigkeit schützt und eine konstante Temperatur gewährleistet, zum Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland (USA) transportiert. Dort angekommen, beginnt eine zweijährige Testphase, um seine problemlose Zusammenarbeit mit den anderen Instrumenten des JWST zu gewährleisten, bevor es 2018 auf den Weg ins All gebracht wird.Weitere Informationen sind abrufbar unter: ESA: http://www.esa.int/esaCP/SEMIU8TWT1H_index_0.html Max-Planck-Institut für Astronomie: http://www.mpia.de/Public/menu_q2.php

Länder

Deutschland