Chemische Fingerabdrücke der Sterne geben Hinweise zur Exoplanetenentstehung

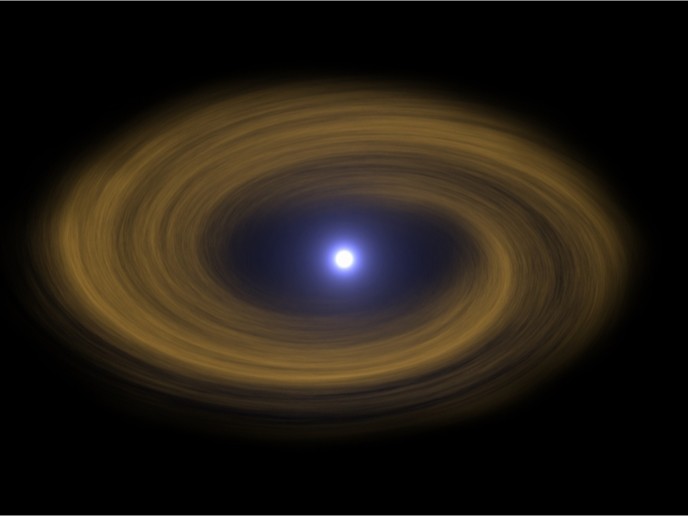

Sterne werden in jenem Mahlstrom geboren, der entsteht, wenn massive, kalte Gas- und Staubwolken zusammenfallen und einen Stern entzünden. Durch das verbleibende Material in der Scheibe entstehen Brocken, die sich bis hin zu einer Größe von Metern bilden. Irgendwann werden große Cluster solcher Gesteinsbrocken von den Planeten vereinnahmt, die den Stern umkreisen. Zugleich werden durch eine verblüffende Verkettung chemischer Reaktionen komplexe organische Moleküle freigesetzt, die in den eisigen Felsbrocken rund um den Stern gefangen sind. Sie werden im Endeffekt zu den Planeten transportiert. „Die Entschlüsselung der wesentlichen Bestandteile des planetenbildenden Materials wird uns einen Blick auf das Gesamtbild des Ursprungs und der Vielfalt von Planeten bieten. Gegenwärtig ist eine Fülle von Forschungsprojekten der Messung der Zusammensetzung der Atmosphären von Exoplaneten und Planeten unseres Sonnensystems gewidmet. Auch wenn das durchaus sinnvoll ist, sind diese Merkmale der Planeten doch nur ein Ausgangspunkt für Diskussionen über die Habitabilität von Exoplaneten, die letztendlich durch das Material ihrer Entstehung bestimmt wird“, erläutert Mihkel Kama, Koordinator des EU-finanzierten Projekts DISCO.

Mit stellar „kontaminiertem Material“ Planeten erforschen

Die Forschung hat bisher nur ein vorläufiges Verständnis der Häufigkeit von Sauerstoff und Kohlenstoff in protoplanetaren Scheiben erreicht. Hauptziel von DISCO war, dem Werkzeugkasten zur Analyse der chemischen Zusammensetzung mehrere weitere Elemente hinzuzufügen, um das Verständnis für die Entstehung von Planeten und besonders von habitablen Umgebungen zu verbessern.. Die Forschergruppe präsentierte einen neuen Ansatz mit der Bezeichnung „Contaminated A-Stars Method“ (CAM) für Sterne, die etwas größer als unsere Sonne sind. „Eine unmittelbare Messung der chemischen Zusammensetzung planetenbildenden Materials, das Sternen ähnelt, ist sehr schwierig, daher haben wir innovative neue Methoden erkundet, damit uns dies gelingt. Während sonnenähnliche Sterne wirbelnde Konvektionszonen haben, geht es in massereicheren Sternen ruhiger zu. Folglich würde sich jegliches Material, das sich einem solchen Stern anschließt, wie Klümpchen planetenbildenden Materials oder Gas, das von einem heißen, nahen Planeten ausgestoßen wird, nicht in das Innere des Sterns mischen, sondern sich eher auf seiner Oberfläche ansammeln. Dies macht es für die Astronomen einfach, ihre Spektren zu messen und den chemischen Abdruck des auf ihrer Oberfläche akkretierten Materials zu analysieren“, erklärt Kama.

Neue chemische Elemente zum allerersten Mal nachgewiesen

Die Forschenden untersuchten mehrere planetenbildende Scheiben rund um junge Sterne. Schwerpunktmäßig wurden zunächst Kohlenstoff und Sauerstoff untersucht. Dies hatte jedoch lediglich einen geringen Nutzen für das Verständnis der Zusammensetzung von Planeten, . Die Ergebnisse ihrer Forschung waren beeindruckend. So gelang es dem Team, den genauen Anteil der Schwefelatome zu ermitteln, die vor der Planetenbildung in den festen Partikeln eingeschlossen waren. Diese Informationen, an die mit anderen Mitteln kaum heranzukommen ist, die jetzt dank CAM aber für fast jedes weitere Element ermittelt werden können, stellen einen entscheidenden Beitrag zu Planetenentstehungsmodellen dar, die bei der Vorhersage der elementaren Zusammensetzung von festen Kernen und gasförmigen Atmosphären von Planeten zum Einsatz kommen. Das Team konnte gleichermaßen in Feststoffteilchen eingeschlossene Natrium-, Zink-, Eisen- und Magnesiumpartikel nachverfolgen. „Die Astronomen haben lange verzweifelt versucht, diese Elemente in planetenbildenden Umgebungen aufzuspüren und zu charakterisieren. Wir hoffen, dass diese Arbeit einen Durchbruch im Verständnis der Zusammensetzung der Erde und weiterer Planeten rund um andere Sterne mit sich bringen wird“, bekräftigt Kama abschließend.

Schlüsselbegriffe

DISCO, Zusammensetzung, Exoplanet, protoplanetare Scheibe, Contaminated A-Stars Method (CAM), Schwefel