Wie die metabolischen Überlebensstrategien der Bodenmikroben aussehen

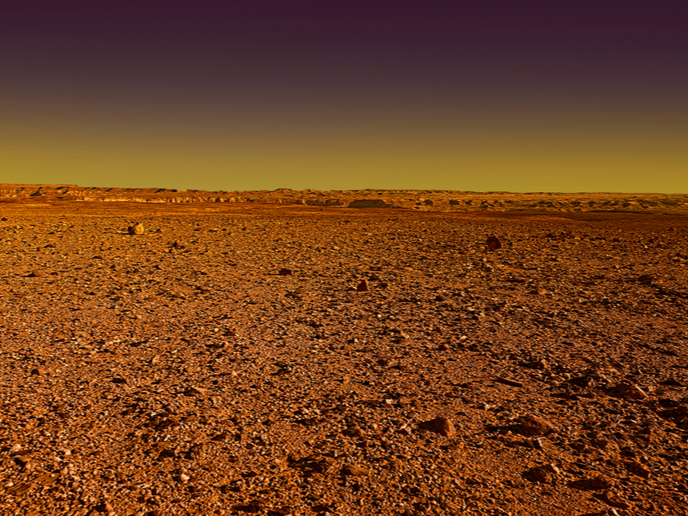

Bodenmikroorganismen sind oft mit rauen, wechselnden Bedingungen konfrontiert, und das in den Böden der gemäßigten Klimazonen ebenso wie in Wüsten. Ein Großteil der mikrobiellen biologischen Vielfalt des Bodens ist in einer „mikrobiellen Samenbank“ enthalten. Bislang wird angenommen, dass die Mehrheit davon zu jedem Zeitpunkt in Ruhe verbleibt und verschiedene Teile wieder zum Leben erwachen, wenn sich die Umweltbedingungen ändern. Das durch den Europäischen Forschungsrat unterstützte Projekt DormantMicrobes (Revealing the function of dormant soil microorganisms and the cues for their awakening) sollte nun erforschen, wie die Bodenmikroorganismen in den Bodenkrusten der Wüsten und den Böden der gemäßigten Zonen für die Ruhephase ausgestattet sind. Es wurden einige der Umweltfaktoren untersucht, die eine Wiederbelebung auslösen können. „Bisher gab es wenig Informationen über Zusammenhänge zwischen aktiven und ruhenden Zellen im Boden, geschweige denn über die tatsächlichen Strategien, mit denen sie raue Bedingungen meistern“, erklärt Projektkoordinatorin Dagmar Woebken von der Universität Wien.

Ein Spektrum an Überlebensstrategien

Woebkens Team hat sich mit Mikroorganismen in den Bodenkrusten der Negev-Wüste beschäftigt und dazu zwei moderne Verfahren eingesetzt: NanoSIMS und Meta-Omik. Aufgrund des Wassermangels ist die Aktivität in den Bodenkrusten in Wüsten eingeschränkt. Daher wurde im Rahmen des Projekts im Labor die mikrobielle Reaktivierung untersucht, die dann eintritt, wenn Regen nachgeahmt wird. Eine Bestimmung stabiler Isotopen wurde mit „schwerem Wasser“ durchgeführt, welches das seltene Isotop Deuterium anstelle von Wasserstoff enthält. Zellen, die das als Marker fungierende Deuterium aufgenommen hatten, wurden nachverfolgt, um die Reaktivierung im Zeitverlauf auf Einzelzellebene mittels NanoSIMS zu beobachten. „Unsere Daten bestätigten, dass einige der Zellen tatsächlich inaktiv bleiben; wahrscheinlich als Versicherungspolice für die Gemeinschaft“, erklärt Woebken. Um potenzielle Gene und Signalwege zu finden, die für die Ruhephase und die Wiederbelebung essenziell wichtig sind, kam außerdem ein Meta-Omik-Ansatz zur Anwendung, um die DNA und mRNA der die Bodenkruste bewohnenden Mikroorganismen zu sequenzieren. „Wir konnten fast vollständige Genome erstellen und haben dabei eine große Vielfalt an bisher unbekannten Bodenmikroorganismen entdeckt. Diese Daten offenbaren zudem eine große Vielfalt an Strategien, die Mikroben einsetzen, um unter ungünstigen Bedingungen zu überleben“, ergänzt Woebken. Zu diesen Überlebensmechanismen gehörte die „Alles-oder-nichts“-Strategie, nach der Mikroben auf plötzliche Wasserimpulse reagieren, indem sie organische Nährstoffe als Energiequellen nutzen oder in den Ruhezustand gehen. Außerdem kann die Produktion von reaktivem Sauerstoff, der andernfalls DNA und Proteine schädigt, eingedämmt werden. Die Zellen enthalten Enzyme, die diese wichtigen Zellbestandteile schützen oder reparieren. Eine besonders interessante Strategie ist die Energiegewinnung durch Einfangen atmosphärischer Gase wie zum Beispiel Wasserstoff. Ergänzend zu dieser Entdeckung fand das Team außerdem in Böden der gemäßigten Zonen eingeschlossene atmosphärische Gase und konnte einige neuartige und ubiquitäre Taxa identifizieren, die dieses Potenzial aufweisen. „Wir entdeckten diese metabolische Fähigkeit bei sehr erfolgreichen Bodenmikroben, den Acidobakterien“, sagt Woebken. „Diese Fähigkeit ist auch bei anderen Bodenmikroben weit verbreitet, und zwar in völlig unterschiedlichen Bodenumgebungen und bei verschiedenen Stressoren, was ihre Wichtigkeit als eine Überlebensstrategie veranschaulicht.“ Das Forschungsteam widmet seine Anstrengungen nun der Klärung der Frage, ob dies tatsächlich der Fall ist oder nicht. Mithilfe der Erkenntnisse will das Team außerdem feststellen, ob Mikroorganismen in weniger ariden Böden genauso gut wie die Wüstenbewohner für Dürrezeiten gerüstet sind.

Sicherung der biologischen Vielfalt

Die zunehmende Häufigkeit von Dürren und die Desertifikation sind nur zwei Kennzeichen für die Auswirkungen, die der vom Menschen verursachte Klimawandel auf viele Ökosysteme der Erde ausübt. „Verstehen wir jene Mechanismen besser, mit denen sich Mikroorganismen daran angepasst haben, Wassermangel zu überleben und sich schnell wieder zu reaktivieren, wenn Wasser wieder verfügbar ist, so hilft uns das zu verstehen, wie die biologische Vielfalt in diesen Ökosystemen überhaupt existieren kann. Dieses Wissen könnte zukünftigen Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels zugutekommen“, schließt Woebken ihre Ausführungen.

Schlüsselbegriffe

DormantMicrobes, Boden, Mikroben, atmosphärisches Gas, gemäßigt, arid, Wasserstoff, ruhende Zellen, Wüste, Isotop, Deuterium, Überlebensstrategien