Feature Stories - Besseres Wärmemanagement verspricht preiswertere, umweltfreundlichere, kühlere Elektronik

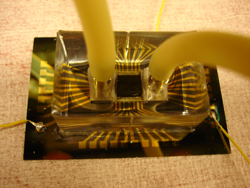

Wird die Rechenleistung bei zunehmender Miniaturisierung der elektronischen Bauteile immer höher, so ist eine Verbesserung des Wärmemanagement unerlässlich. Entsteht zu viel Wärme, die nicht wirksam abgeleitet werden kann, so setzt dies Grenzen für die Leistungsfähigkeit von Chips und anderen mikroelektronischen Bauteilen; die Zuverlässigkeit nimmt ab, Kosten und Umweltschäden werden verursacht. Geradezu ein Paradebeispiel für dieses Problem sind Rechenzentren - und zwar aus technischer, ökologischer und ökonomischer Sicht. Diese riesigen Gebäude, die sich zuweilen über mehrere Fußballfelder erstrecken, sind in vielen Industriezweigen unermüdlich zur Speicherung und Verarbeitung von Daten im Einsatz. Die reihenweise vorhandenen Computer in ihrem Inneren erzeugen eine Menge Wärme. Das Ganze nimmt sogar solche Größenordnungen an, dass ungefähr die Hälfte der Baukosten eines neuen Rechenzentrums für das Kühlsystem zu veranschlagen ist, dessen Betrieb wiederum gewaltige Mengen an Energie verbraucht und einen großen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Ebendiese Probleme finden sich in jeder Branche, in der Mikroelektronik zum Einsatz kommt: von der Telekommunikation bis hin zur Luftfahrt. Daher ist der Bedarf an einer besseren Lösung wirklich groß. In Europa haben sich Unternehmen wie Thales, Bosch und IBM mit Forschungsinstituten und Universitäten zusammengeschlossen und erhielten eine Finanzhilfe von der Europäischen Kommission, um versuchsweise neue Materialien und Verfahren zu entwickeln, die die Wärmemanagementfrage lösen sollen. Die Forschungsanstrengungen im Nanopack-Projekt ("Nano packaging technology for interconnect and heat dissipation") hatten neue TIMs-Materialien ("Thermal interface materials") zum Ergebnis, die mit Hilfe der Mikro- und Nanotechnologie entwickelt wurden. Diese verbessern in hohem Maße den Wärmetransport weg von den Chips und anderen elektronischen Komponenten und reduzieren wiederum die an Kühlsysteme gestellten Anforderungen, senken Kosten sowie auch den Energieverbrauch. Die Materialien wurden in etlichen Demonstratoren mit Anwendungen in einer Vielzahl von Sektoren vorgeführt. Einige von diesen befinden sich bereits im kommerziellen Einsatz, andere werden diese Phase wahrscheinlich in naher Zukunft erreichen. "Wir bei Thales bauen Radarsysteme für Flugzeuge. Thermische Probleme sind in dieser Umgebung besonders schwerwiegend, da der verfügbare Platz sehr klein und sehr begrenzt ist. Derzeit liegen die Kosten für die thermische Architektur des Radars bei circa 40% der Gesamtkosten", erläutert Afshin Ziaei, Forschungsleiter bei Thales Research & Technology in Frankreich. Zur Bewältigung dieses Problems entwickelten die Nanopack-Forscher Prototypen von Hochleitungsverstärkern, wobei Tausende von diesen die phasengesteuerten Antennen eines Flugzeugradarsystems bilden. Es kamen die innerhalb des Projekts entwickelten neuen Materialien zum Einsatz. Das Team konnte die Wärmeübertragung ohne zusätzliche Kühlung verbessern, indem speziell erfundene thermisch leitfähige Fette und Klebstoffe verwendet wurden, die zwischen den Chips in den Verstärkern und deren umgebenden Gehäuse nanokleine Mikrofüllstoffe enthalten. Mit den Verstärkern probierte man auch andere - eher experimentelle - Technologien aus, so zum Beispiel vertikal in einer Lösung ausgerichtete winzig kleine Kohlenstoffnanoröhren, bei denen die Wärme nach oben durch die Mitte der Röhre übertragen wird. Ein kühlerer Sitz Für Thales Avionics arbeitete das Nanopack-Team an einem besseren Wärmemanagement für Bordunterhaltungssysteme. Diese sind in modernen Flugzeugen in einer sogenannten "Seat electronic box" (SEB) unterhalb jedes Passagiersitzes untergebracht, um die auf dem persönlichen Bildschirm laufenden Filme und Spiele sowie Musik und andere Unterhaltungsfunktionen zu speichern und zu verwalten. "Hier haben wir ein weiteres Beispiel für die Probleme mit Elektronik auf kleinem, engem und geschlossenem Raum mit begrenzten Kühlmöglichkeiten - es ist eine echte Herausforderung, die Wärme in die Umgebung abzuleiten", merkt Ziaei an. "Wir nutzen ein Wärmerohr mit dem Mikrofüllfett als thermisches Interface, um die Wärme aus den Bauteilen zu der SEB und aus der SEB zu einem externen Kühlkörper zu transportieren." Das Team untersucht außerdem eine weitere Technologie für den Demonstrator: ein mit einer Metalllegierung infiltriertes Polymerfasernetz, das ein wenig einer sehr feinen Aluminiumfolie ähnelt. Tests ergaben einen etwa doppelt großen Wärmetransfer wie bei Fett oder Klebstoff. Auch für Bosch arbeitet das Nanopack-Team mit Fett und Klebstoff, um die von den Transistoren in einem Leistungsverstärkermodul aufgebaute Wärme zu reduzieren. Das Modul stammt aus einer kommerziellen Elektro-Servolenkung, wie sie in Fahrzeugen üblich ist. "Ein besseres Wärmemanagement bedeutet in diesem Fall, dass das Gerät bei höheren Temperaturen betrieben werden und besser funktionieren kann oder dass es kann bei gleicher Temperatur mit erhöhter Zuverlässigkeit zu betreiben ist", sagt der Projektleiter. IBM verwendet inzwischen im Rahmen von Nanopack erfundene und weiterentwickelte Materialien und Techniken im Zusammenhang mit Hochleistungs-Mikroprozessoren. Fett und eine als HNC ("Hierarchical nested channel") bekannt Technologie, bei der Mikrostrukturen zum Einsatz kommen, um die Leitfähigkeit zu verbessern, sind von IBM beim Aquasar-Pilotprojekt angewandt worden. Dieser Supercomputer mit Wasserkühlung und Energierückgewinnung hat dank eines einzigartigen Kühlsystems einen 85% kleineren Kohlenstoff-Fußabdruck als vergleichbare Systeme. Indem das Team sicherstellte, dass die betreffenden Materialien und Prozesse kompatibel mit Großserienfertigungstechniken sind, konzentrierte man sich nicht nur auf Forschung und Entwicklung, sondern erfand gleichermaßen Materialien und Prozesse, die wahrscheinlich schon in naher Zukunft ihren Weg in kommerzielle Produkte und Systeme finden werden. Auf diese Art arbeitete die Forschergruppe auch in dem äußerst wichtigen Bereich der Werkstoffcharakterisierung: man versuchte, einen Maßstab zum Prüfen der thermischen Leitfähigkeit von Materialien zu setzen, so dass deren Eigenschaften vergleichbar und für alle offensichtlich sind. "Zu Projektbeginn unternahmen wir einen Blindtest und schickten allen Partnern die gleichen Testmaterialien, damit sie mit ihren eigenen Charakterisierungsmethoden Messungen vornehmen. Wir stellten fest, dass die Differenz in den Ergebnissen um 50 bis 100% variierte. Nun am Ende des Projekts und unter Nutzung der von uns entwickelten Charakterisierungstools und -methoden konnte das Fehlerband auf weitaus akzeptablere 20% gestutzt werden", berichtet Ziaei. Ebenso können dreidimensionale Entwurfssimulationen von Materialien vor, während und nach der Entwicklung wichtige Einblicke in Materialeigenschaften liefern. Der schwedische Partner FOAB setzte zum Beispiel seine Simulationstools ein, um zu demonstrieren, auf welche Weise ein Chip mit einem aus Kohlenstoffnanoröhren aufgebautem Kühlkörper gekühlt werden kann. "Somit sind wir in der Lage, die Wärmeübertragung schon vorab sowohl auf Bauteil- als auch auf Systemebene zu simulieren", betont Ziaei. Einige dieser Charakterisierungs- und Simulationstools befinden sich auf dem Wege der Vermarktung durch die Projektpartner. Nanopack erhielt im Unterprogramm "Next-generation nanoelectronics components and electronics integration" des Siebten EU-Rahmenprogramms für Forschung (RP7) Finanzmittel in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Projektgesamtbudget: 11,03 Mio. EUR). Bild: Das Foto (von FOAB zur Verfügung gestellt) des Demonstrators zeigt die Mikrokühlanage im Betrieb; Wärmeenergie wird durch das durch die Mikrokanäle strömende Kühlmittel abtransportiert. Nützliche Links: - Projekt "Nano packaging technology for interconnect and heat dissipation" - Nanopack-Projektdatensatz auf CORDIS Weiterführende Artikel: - Coole neue Materialien für heiße Elektronik - Designer optoelectronics - quantum mechanics for new materials - Nanospheres stretch limits of hard disk storage - Pushing the limits of chip miniaturisation - EUROPRACTICE bringt Segen für Nanotechnologieforscher