Analyser l’évolution de l’exposition au pollen grâce à l’IA

Les allergies au pollen (rhume des foins) sont des réactions du système immunitaire aux grains de pollen en suspension dans l’air libérés par les arbres, les graminées et les mauvaises herbes. Les symptômes les plus courants sont les éternuements, la congestion nasale et les yeux larmoyants et qui démangent. Une analyse récente a révélé que les allergies au pollen touchent en moyenne 18,1 % de la population mondiale, bien que les estimations varient considérablement entre 1 % et 63 %(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) selon les pays. Le traitement consiste généralement à prendre des médicaments tels que des comprimés d’antihistaminiques, des sprays pour le nez et des gouttes pour les yeux, ainsi qu’à minimiser l’exposition en restant à l’intérieur. «Nous pourrions également concevoir des interventions de santé publique, comme la plantation de moins d’arbres allergènes dans les espaces urbains, et la lutte contre le changement climatique permettra de s’attaquer aux espèces allergènes envahissantes comme l’ambroisie», explique la coordinatrice du projet EPOCHAL Marloes Eeftens(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de l’Institut tropical et de santé publique suisse(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). «Mais pour évaluer le succès de ces efforts, nous devons d’abord en savoir plus sur l’évolution des niveaux de pollen et leurs effets sur la santé.»

Modélisation du pollen à l’aide de l’IA

Pour évaluer l’impact du changement climatique sur les niveaux de pollen, EPOCHAL, financé par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), a utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour analyser les données des 14 stations de mesure du pollen en Suisse, en prenant en compte 12 des espèces les plus allergisantes sur une période de 31 ans. «Nous avons constaté que pour de nombreuses plantes allergènes en Suisse, la saison pollinique commence plus tôt dans l’année, dure plus longtemps et est plus intense qu’auparavant», note Marloes Eeftens. Pour étudier l’exposition au pollen dans le temps, EPOCHAL a recouru à l’IA pour reconstruire les niveaux quotidiens de pollen et les modèles de distribution(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour cinq types de pollen en Suisse (aulne, frêne, bouleau, herbe et noisetier) en remontant jusqu’en 2002.

Modéliser les variations spatiales et temporelles

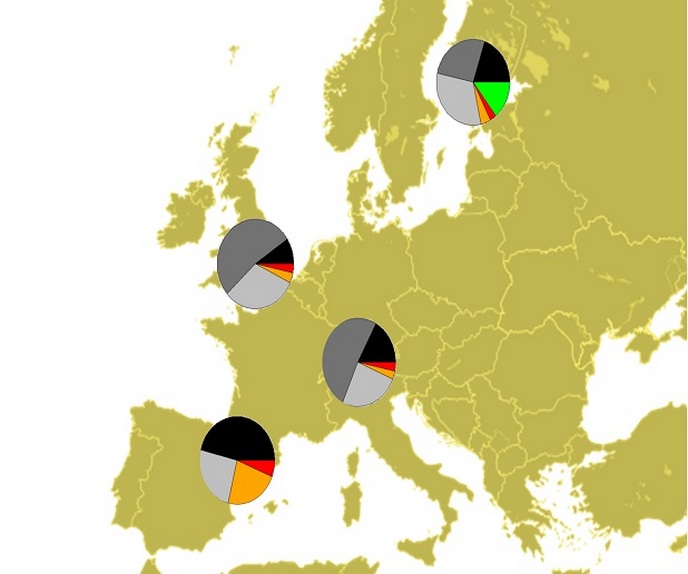

Des outils d’apprentissage automatique ont été utilisés pour modéliser les variations spatiales et temporelles de la concentration de pollen, en se fondant sur les niveaux de pollen enregistrés par les stations de mesure combinés à des variables prédictives affectant l’émission, la dispersion et la sédimentation (par exemple, l’altitude, l’utilisation des terres, la distribution des espèces, la température et la végétation). Pour trouver la méthode d’apprentissage automatique la plus performante, six algorithmes ont été comparés(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Une méthode d’apprentissage appelée Random Forest(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) s’est avérée être l’option la plus performante. «Alors que nous connaissions les niveaux de pollen aux stations de mesure, les niveaux d’exposition ailleurs devaient auparavant être supposés. Notre modèle a permis d’indiquer les types de pollen auxquels les foyers de toute la Suisse ont été exposés certains jours et à quelles concentrations sur une période de 20 ans», ajoute Marloes Eeftens.

Les effets du pollen sur les populations et les individus

Grâce à l’ensemble de données d’EPOCHAL sur les niveaux historiques de pollen en Suisse, il a été possible de comparer l’exposition aux données sanitaires, afin d’étudier les effets sur les populations et les individus. Quelque 410 volontaires ont été suivis tout au long de la saison pollinique. Le pollen auquel ils ont été exposés a été déterminé par les modèles d’EPOCHAL, et leur sensibilisation au pollen a été mesurée par des tests cutanés, tandis que la gravité des symptômes a été déclarée par les intéressés eux-mêmes. D’autres indicateurs de santé, tels que la fonction cognitive, la fonction pulmonaire, la pression artérielle et la qualité du sommeil pendant la saison pollinique, ont également été mesurés. «Nous avons constaté qu’il n’existe pas de seuil en dessous duquel les symptômes peuvent être complètement évités. Lorsque l’exposition est supérieure à 50-80 pollens par mètre cube, la souffrance est généralement modérée à grave, quel que soit le niveau exact», explique Marloes Eeftens. Des analyses ont déjà révélé pour la première fois une association entre la concentration de pollen et la pression artérielle(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), mesurée longitudinalement. En revanche, aucune relation significative n’a été trouvée entre le pollen et les performances cognitives(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). «Il s’agit là d’informations importantes pour les systèmes d’alerte au pollen, qui doivent communiquer ce à quoi les personnes allergiques peuvent s’attendre», ajoute Marloes Eeftens.