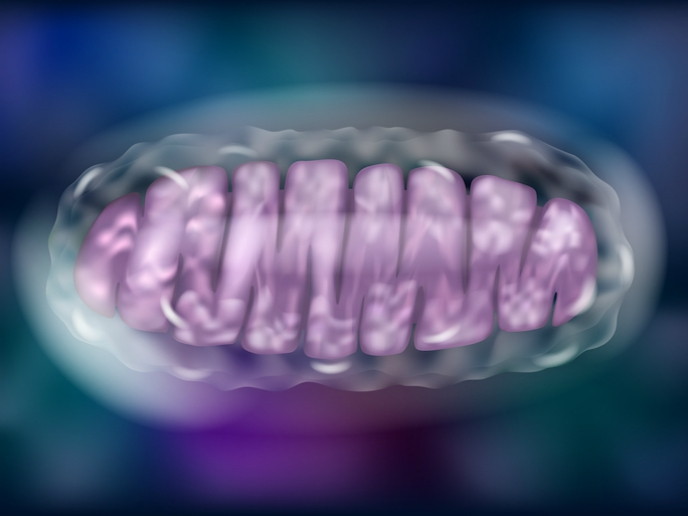

De nouvelles modalités de traitement pour les pathologies mitochondriales

Depuis des décennies, les maladies mitochondriales sont une énigme biologique. Depuis 1962, lorsqu’elles ont été diagnostiquées pour la première fois, ces pathologies sont restées incurables. Les traitements développés jusqu’à présent parviennent seulement à soulager les symptômes, et la recherche est actuellement entravée par la complexité des mécanismes contrôlant la génétique et la biologie mitochondriales. Les mitochondries sont contrôlées par deux génomes physiquement distincts, dont le code est porté par l’ADN mitochondrial (ADNmt) et l’ADN nucléaire, respectivement. Nous savons que des mutations dans les deux génomes peuvent entraîner un dysfonctionnement mitochondrial et des maladies mitochondriales. Mais, malgré les recherches approfondies sur les mécanismes pathogènes des maladies mitochondriales, un traitement efficace n’a pas encore vu le jour. «Il n’existe pas de modèles pour les mutations de l’ADNmt chez les souris, ce qui rend sa manipulation contrôlée un problème majeur», explique le professeur Massimo Zeviani, directeur de l’Unité de biologie mitochondriale au sein du MRC, à l’Université de Cambridge, et coordinateur du projet MitCare. «Les maladies provoquées par des gènes nucléaires peuvent, en principe, s’avérer plus faciles à corriger en raison de l’existence d’outils, comme les vecteurs AAV, qui peuvent remplacer le gène concerné. Toutefois, la barrière hémato-encéphalique (BHE) et les caractéristiques multisystèmiques des pathologies mitochondriales représentent encore d’importants obstacles au traitement.» Afin de surmonter ces problèmes, le professeur Zeviani et son équipe ont essayé diverses approches. «Nous avons examiné la manipulation contrôlée de l’ADNmt en ciblant des doigts de zinc spécifiques à la séquence. Il s’agit d’une approche complètement nouvelle, développée en collaboration avec le Dr Michal Minczuk, responsable de programme à l’Unité de biologie mitochondriale. En outre, dans le cas de maladies provoquées par les gènes nucléaires, nous avons essayé des outils, tels que les vecteurs AAV, pour remplacer le gène concerné», explique-t-il. En ce qui concerne la pharmacologie, l’équipe s’est concentrée à augmenter la biogenèse de la chaîne respiratoire mitochondriale. Pour y parvenir, ils ont employé des précurseurs de la NAD (le substrat de la sirtuine-1), qui active le PGC-1-alpha, régulateur principal du programme biogénétique mitochondrial, ainsi que l’AICAR, qui a la même fonction en activant la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK). Cinq ans après son lancement, le projet a présenté des résultats encourageants concernant l’utilisation d’agents mitochondriogènes, de rapamycine, de vecteurs AAV spécifiques et de stratégies de modification de l’ADNmt. L’équipe espère que des preuves convaincantes seront bientôt obtenues pour mettre en place des essais cliniques. Un premier essai est déjà en cours, en utilisant le précurseur de la NAD, le nicotinamide riboside. Dans le cadre de ses efforts, l’équipe a également élaboré des stratégies pour cibler des organes essentiels avec des gènes thérapeutiques. L’un de ces organes est le foie. En créant des constructions convenables exprimant des gènes touchés dans les affections mitochondriales, les chercheurs ont prouvé que le foie peut agir comme filtre efficace pour éliminer les composés toxiques de la circulation sanguine. Pour ce faire, ils ont exprimé les enzymes manquantes correspondantes. Cette approche est susceptible d’améliorer considérablement les résultats cliniques. «Cette démonstration du principe a été exploitée pour proposer l’utilisation de transplantations hépatiques pour l’encéphalopathie myo-neuro-gastrointestinale (MNGIE) et l’https://ghr.nlm.nih.gov/condition/ethylmalonic-encephalopathy (encéphalopathie éthylmalonique), présentant des résultats très encourageants et positifs chez les patients», se réjouit le professeur Zeviani. Dans l’ensemble, le projet est parvenu à élucider de nouveaux rôles pour les gènes et les protéines liées à la maladie. L’équipe du projet a révélé de nouvelles voies de signalisation pertinentes pour les maladies mitochondriales et, finalement, a permis le développement de plusieurs traitements expérimentaux, parmi lesquels certains sont plutôt prometteurs. La prochaine étape consistera à fournir plus de preuves sur l’utilité et les avantages des approches du projet. L’équipe espère convaincre les agences européennes d’approuver ses nouveaux composés stimulant la biogenèse mitochondriale et destinés aux formes légères de maladies mitochondriales.

Mots‑clés

MitCare, mitochondries, maladies mitochondriales, ADNmt, gènes nucléaires