Identifier les cellules impliquées dans la régénération des tissus

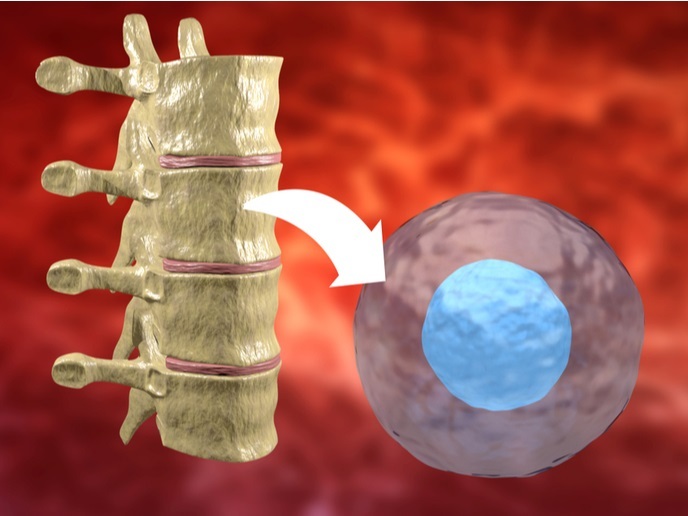

Les cellules de la crête neurale sont un groupe de cellules qui se forment au début du développement embryonnaire. Elles donnent à leur tour naissance à une lignée cellulaire diversifiée dont notamment le cartilage et les os, les muscles et les neurones. «Cette population de cellules, la crête neurale, n’est présente que chez les vertébrés», explique Jan Stundl, membre du projet Heart2019, actuellement basé au California Institute of Technology(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) aux États-Unis. «Notre espèce est prospère grâce à la crête neurale qui est, par exemple, la raison pour laquelle nous avons des dents. La crête neurale est impliquée dans presque toutes les parties de notre corps.»

Étudier la crête neurale cardiaque

Le projet Heart2019, coordonné par l’université de Bohême du Sud(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) en République tchèque et soutenu par le programme Marie Skłodowska-Curie Actions(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), s’est penché sur une sous-population spécifique de la crête neurale, la crête neurale cardiaque. Au cours du développement précoce, ces cellules migrent vers le cœur où elles jouent un rôle essentiel dans la formation du muscle cardiaque. Le projet s’appuie sur des recherches pionnières qui suggèrent que les cellules de la crête neurale cardiaque pourraient être responsables de la régénération du cœur. «En utilisant le modèle du poisson zèbre, un organisme modèle souvent utilisé en biologie du développement, le laboratoire Bronner(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a découvert que les cellules de la crête neurale cardiaque contribuent effectivement à la régénération», explique Jan Stundl. «Les cellules de la crête neurale sont réactivées et participent à la formation du muscle cardiaque.»

Des cellules responsables de la régénération du cœur

Le projet Heart2019 entendait déterminer si ce phénomène de régénération était propre au poisson zèbre ou commun à d’autres vertébrés. Il a, pour ce faire, examiné trois autres espèces de vertébrés. Il s’agissait de l’esturgeon, un poisson similaire aux ancêtres des poissons datant de millions d’années, et de la lamproie marine, un poisson sans mâchoire, primitif par rapport aux vertébrés à mâchoires. Enfin, les salamandres, qui sont des amphibiens capables de faire repousser des membres et d’autres parties du corps s’ils sont coupés, ont également été prises en compte. L’équipe du projet s’est concentrée sur les populations subadultes de ces espèces, dont ils ont collecté des échantillons de cœur à différents stades de développement. Les données concernant ces trois vertébrés uniques ont ensuite été combinées afin de déterminer l’existence potentielle d’un modèle commun de régénération. «Nous avons découvert que la crête neurale est clairement impliquée dans le processus de régénération du cœur de l’esturgeon», ajoute Jan Stundl. «Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que nous avons pu identifier les types de cellules dérivées de la crête neurale qui sont importantes pour la régénération du cœur.» Jan Stundl explique que nos nerfs périphériques sont généralement recouverts de ce que l’on appelle des cellules de Schwann. Ces cellules descendent de la lignée de la crête neurale. Ce sont précisément ces cellules qui sont réactivées et se différencient pour favoriser la régénération des tissus. L’équipe a découvert que ces cellules sont responsables de la régénération non seulement du cœur, mais également d’autres tissus.

Faire progresser notre connaissance de l’évolution

L’une des conclusions essentielles du projet est que certains processus sont communs à différents types de groupes de vertébrés. Ces travaux permettront non seulement d’éclairer le fonctionnement de la régénération des tissus, mais aussi de faire progresser nos connaissances concernant l’évolution. Jan Stundl explique que les organismes complexes tels que l’humain perdent leur capacité de se régénérer, ce qui explique pourquoi l’étude des vertébrés moins complexes est à ce point essentielle pour notre compréhension de la capacité de régénération. «L’un des aspects fascinants de la recherche fondamentale, c’est qu’elle permet de faire des découvertes inattendues», explique-t-il. «Nous ne sommes pas encore prêts à transposer ces résultats en applications cliniques, mais qui sait, à plus long terme.»