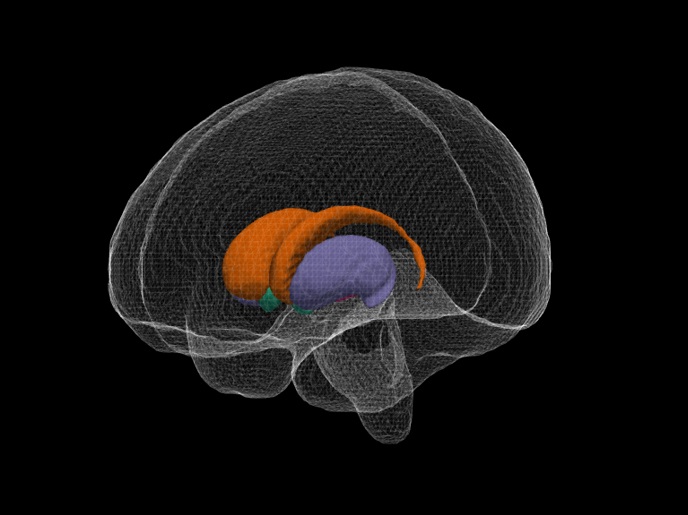

Explorer les mécanismes sous-jacents des troubles cérébraux

Les études d’association pangénomique (GWAS pour «genome-wide association studies») passent au crible des milliers de variantes génétiques, en comparant les génomes de personnes présentant ou non des caractéristiques spécifiques, afin d’identifier les variantes associées à la maladie. Ces études nous aident à mieux comprendre de nombreuses maladies, y compris les troubles cérébraux. Malgré leur potentiel, les GWAS restent limitées dans l’identification des mécanismes sous-jacents aux troubles cérébraux, notamment parce qu’un même trouble peut résulter de différentes combinaisons de variantes de risque chez différents patients. Dans le cadre du projet GWAS2FUNC, qui a reçu le soutien du Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), une collaboration de chercheurs s’est efforcée de combler ce fossé entre les connaissances et les applications, en concevant de nouveaux outils permettant d’évaluer les variations présentes dans une série d’affections neurologiques.

Signatures d’expression génétique au niveau cellulaire

Le projet a contribué à développer une méthode qui intègre les résultats des GWAS avec des informations sur les signatures d’expression génétique au niveau cellulaire. Un autre outil a été mis au point pour examiner la sous-structure biologique potentielle d’une maladie sur la base de modèles de corrélations génomiques. «Nous venons également de lancer FLAMES, un nouvel outil qui améliore la prédiction du gène causal le plus probable sur la base des résultats de GWAS», explique Danielle Posthuma(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), généticienne statisticienne à la Vrije Universiteit Amsterdam(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) aux Pays-Bas, et chercheuse principale de GWAS2FUNC. «Il nous aide à définir des cibles possibles pour les études de suivi.» Dans le cadre du projet GWAS2FUNC, Danielle Posthuma a pu mettre au point ces outils sur la base d’itérations antérieures et les valider de manière approfondie à l’aide de simulations. «Ces outils permettent de formuler des hypothèses sur les éventuels mécanismes biologiques sous-jacents de la maladie», note Danielle Posthuma. «Ces hypothèses doivent encore être validées par des expériences fonctionnelles et, à terme, par des essais cliniques.»

Des innovations méthodologiques accessibles au public

Ces innovations méthodologiques ont été rendues publiques en ligne. Ces outils sont actuellement utilisés par d’autres chercheurs, ainsi que par l’équipe de GWAS2FUNC dans le cadre de plusieurs projets en cours. Par exemple, les outils aident à mettre en place des expériences fonctionnelles pour analyser les mécanismes biologiques des troubles cérébraux, tels que la maladie d’Alzheimer, la démence, la schizophrénie et la toxicomanie. Les chercheurs espèrent aussi faire progresser la pratique clinique de plusieurs manières. Premièrement, en aidant à mieux prédire qui est le plus à risque de développer une certaine maladie, ce qui peut aider à mettre en place des stratégies de prévention précoce. Deuxièmement, les outils aideront à guider des plans de traitement personnalisés et potentiellement plus efficaces, en prédisant comment les patients déjà atteints de troubles bénéficieront de traitements spécifiques. En offrant plus d’informations sur les mécanismes sous-jacents de la maladie, ils pourraient contribuer à la mise en place de nouvelles stratégies de traitement ou à la réalisation d’études pharmaceutiques.

Élaborer des outils grâce à des initiatives à grande échelle

Les chercheurs prévoient de continuer à améliorer les outils en utilisant les nouvelles données qui seront mises à disposition au cours des prochaines années. Il s’agit notamment d’autres initiatives à grande échelle telles que celles menées à l’Allen Institute for Brain Science(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) à Seattle, aux États-Unis, où les chercheurs génèrent de grandes bases de données de molécules d’ARN produites dans le cerveau afin de mieux comprendre la diversité des types de cellules. L’équipe de GWAS2FUNC travaille également à l’élaboration de méthodes permettant d’intégrer différents niveaux d’information provenant d’autres domaines afin d’affiner l’interprétation des résultats des GWAS. Enfin, Danielle Posthuma collabore étroitement avec des scientifiques pour réaliser des expériences fonctionnelles destinées à tester les hypothèses générées par les derniers résultats des GWAS. «C’est très excitant», ajoute-t-elle. «L’objectif est d’approfondir la biologie sous-jacente de nombreuses maladies liées au cerveau.»