Studie zur Vererbung von Merkmalen hinterfragt die Einfachheit der alleinigen Wirkung von Genen

Natürliche Populationen wie Gruppen von Tieren, Pflanzen oder auch Menschen weisen eine erstaunliche Vielfalt an Merkmalen auf. Zu diesen Merkmalen gehören physikalische Eigenschaften, die Funktionsweise ihres Körpers, ihr Verhalten und sogar ihre Anfälligkeit für Krankheiten. Ein großes Ziel der Biologie besteht darin, herauszufinden, welche spezifischen Gene diese Unterschiede verursachen. Dies ist jedoch nicht so einfach wie es klingt, denn Merkmale werden nicht nur von den Genen beeinflusst. Auch nicht-genetische Faktoren wie die Umwelt und die Epigenetik (chemische Veränderungen, die die Funktionsweise der Gene beeinflussen, ohne die DNS selbst zu verändern) spielen eine Rolle. Selbst mit dem ausschließlichen Fokus auf der Seite der Genetik wird es der Forschung schwerfallen, alle genetischen Faktoren zu bestimmen, die komplexen Merkmalen zugrunde liegen.

Warum sich Merkmale nur schwer vorhersagen lassen

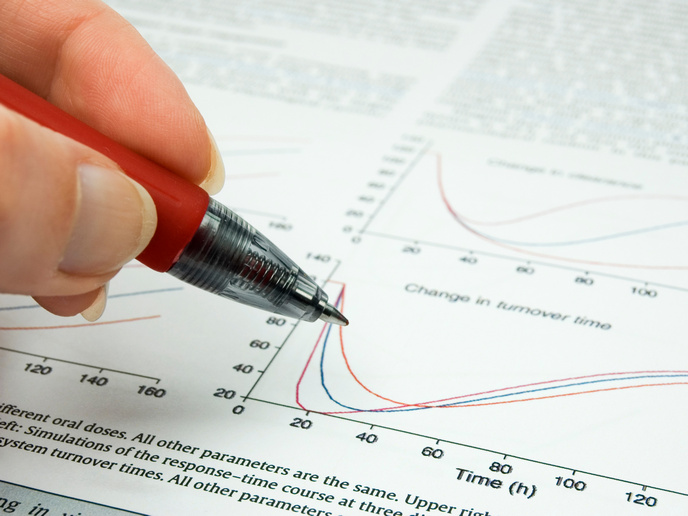

Dies ist als das Problem der „fehlenden Erblichkeit“ bekannt. Bei der Untersuchung von Familien können Wissenschaftler abschätzen, wie viel von einem Merkmal vererbt wird. Suchen sie jedoch nach den spezifischen genetischen Varianten, die dafür verantwortlich sind – selbst wenn Instrumente wie groß angelegte genomweite Assoziationsstudien verwendet werden – können sie nur einen kleinen Teil dieser Erblichkeit erklären. Der Grund dafür: die Komplexität der Genetik. Laut Joseph Schacherer, dem Koordinator des EU-finanzierten Projekts PhenomeNal, werden dabei viele Faktoren übersehen. Dazu gehören seltene genetische Varianten, die zwar ungewöhnlich sind, jedoch eine tiefgreifende Wirkung haben können, oder Wechselwirkungen zwischen Genen (Epistase), bei denen die Wirkung eines Gens von der Aktivität anderer abhängt. Ein weiterer Faktor ist die unterschiedliche Ausprägung von Genen, denn ein und dasselbe Gen kann sich je nach Person unterschiedlich verhalten. „Wir haben gezeigt, dass Merkmale nicht nur von einzelnen Genen beeinflusst werden, sondern dass sie auch durch komplexe Wechselwirkungen, seltene Varianten und den breiteren genetischen Hintergrund geprägt sind“, so Schacherer. „Sogar scheinbar einfache Merkmale können aufgrund versteckter Faktoren wie Epistase und Expressivität – also wie stark ein Gen exprimiert wird – von Person zu Person stark variieren.“ Diese Erkenntnisse stellen die traditionelle Auffassung in Frage, dass Merkmale vorhersehbaren genetischen Regeln folgen, und tragen zur Erklärung bei, warum viele Merkmale bei Menschen und anderen Organismen schwer zu kartieren oder vorherzusagen sind.

Bäckerhefe bietet Einblicke in die Entschlüsselung der genetischen Komplexität

Für ihre Studie konzentrierten sich die Forschenden auf Saccharomyces cerevisiae - gemeinhin als Bäckerhefe bekannt. Ihr Genom ist einfach, schnellwüchsig und leicht zu manipulieren – also ideal für Forschungszwecke. Anders als der Mensch oder andere komplexe Organismen gedeiht die Bäckerhefe in einer streng kontrollierten Umgebung. Ihre reiche genetische Vielfalt ist in Tausenden von natürlichen Isolaten vertreten. Darüber hinaus folgt sie ähnlichen biologischen Prozessen wie der Mensch, was sie zu einem wertvollen System für die Entdeckung universeller genetischer Prinzipien macht. „Wir kreuzten verschiedene Hefeisolate und analysierten, wie ihre Eigenschaften weitergegeben werden. Dadurch konnten wir zeigen, wie genetische Unterschiede, seltene Mutationen und komplexe Geninteraktionen Wachstum, Stressresistenz und Überleben beeinflussen“, erklärt Schacherer. Mit Hilfe leistungsfähiger Instrumente wie Genomsequenzierung, Hochgeschwindigkeitsrobotik und Gen-Editierung sollte ein vollständiges Bild davon gezeichnet werden, wie Merkmale aus genetischer Variation hervorgehen. „Funktionelle Tests mit Allelbibliotheken und CRISPR(öffnet in neuem Fenster) haben gezeigt, auf welche Weise die genetische Ausstattung eines Stammes die Wirkung bestimmter Gene beeinflusst. Darüber hinaus wurden mittels Transposon-Mutagenese(öffnet in neuem Fenster) Gene identifiziert, die in bestimmten Kontexten wichtig sind. Dies ermöglicht einen genomweiten Blick auf die Genexpression und die Stabilität biologischer Pfade“, fügt Schacherer hinzu. Unterstützt durch den Europäischen Forschungsrat erweist sich die Projektarbeit als entscheidend für die Weiterentwicklung der Genetik, die Verbesserung der Vorhersage von Merkmalen und die Bereitstellung von Informationen für Bereiche wie die personalisierte Medizin und die Evolutionsbiologie.