Innovative emissionsfreie Wärmeerzeugung

Bereits 1989 behaupteten die Elektrochemiker Martin Fleischmann und Stanley Pons, sie hätten die kalte Fusion demonstriert, d. h. eine Fusionsreaktion bei Raumtemperatur erzielt. Bei ihren Experimenten wurde Deuterium, ein stabiles Wasserstoffisotop, in ein Palladiummetall geladen. Der Durchbruch versprach, die Tür zur Wasserstofferzeugung und zu einer praktisch unbegrenzten, billigen und sauberen Energiequelle bei minimalen Auswirkungen auf die Umwelt zu öffnen. Schwierigkeiten bei der Wiederholung dieser Experimente mündeten jedoch darin, dass in der wissenschaftlichen Gemeinschaft anhaltende Zweifel bestehen, ob kalte Fusion überhaupt möglich ist. „Dennoch hat Google seit 2015 Millionen für dieses Thema ausgegeben“, sagt Pekka Peljo, Koordinator des Projekts HERMES(öffnet in neuem Fenster) von der Universität Turku(öffnet in neuem Fenster) in Finnland. „Somit wurden 2019 Erkenntnisse in „Nature“(öffnet in neuem Fenster) veröffentlicht. Obwohl noch keine Beweise für dieses Phänomen vorgelegt wurden, verdeutlicht die wissenschaftliche Arbeit, dass es auf diesem Gebiet noch viel Interessantes zu entdecken gibt.“

Analyse elektrochemischer Palladium-Deuterium-Systeme

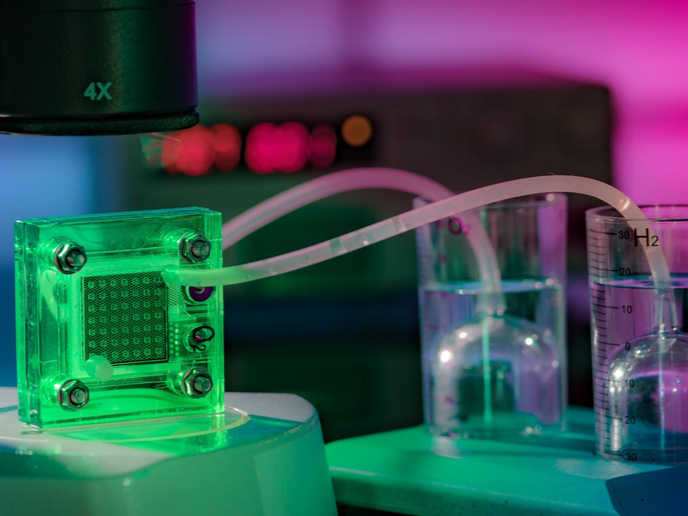

Das Ziel des EU-finanzierten Projekts HERMES bestand darin, diese Möglichkeiten durch die Untersuchung der anomalen Effekte von mit Deuterium beladenem Palladium (Pd-d) bei verschiedenen Temperaturen zu erkunden. „Wir dachten, das wäre interessant.“ Das Ziel des EU-finanzierten Projekts HERMES bestand darin, diese Möglichkeiten durch die Untersuchung der anomalen Effekte von mit Deuterium beladenem Palladium (Pd-D) bei verschiedenen Temperaturen zu erkunden. „Wir dachten, es wäre dich interessant, das näher zu untersuchen“, fügt Peljo hinzu. „Eine weitere Motivation war die Klimakrise. Wir brauchen neue Energiequellen, daher sollten auch derart unwahrscheinliche Optionen wie die kalte Fusion in Betracht gezogen werden.“ Das Team von HERMES verwendete modernste Technologien, um elektrochemische Pd-D-Systeme sowohl bei Raumtemperatur als auch bei Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius herzustellen, zu charakterisieren und zu erforschen. Bei den Experimenten ging es im Wesentlichen um die elektrochemische Erzeugung von Wasserstoff oder Deuterium aus Wasser. Das Ziel dieser Experimente bestand darin, zu ermitteln, ob auch in dem Fall, dass keine nuklearen Effekte beobachtbar sind, Informationen über die Wasserstofferzeugung gewonnen werden können.

Neue Erkenntnisse über Wasserstofferzeugung

Die Arbeit von HERMES hat dazu beigetragen, die wichtigsten Ergebnisse der Google-Forschung zu bestätigen, und zwar, dass die kalte Fusion noch immer nicht bewiesen ist, wobei das Google-Team kürzlich eine neue Studie in „Nature“(öffnet in neuem Fenster) veröffentlicht hat. Mithilfe der Kombination aus Materialsynthese und -charakterisierung mit neuen Berechnungsverfahren konnten jedoch neue Erkenntnisse über die Wasserstoffentwicklungsreaktion, einen chemischen Prozess, bei dem Wasserstoff entsteht, gewonnen werden. „Die von uns hergestellten Nanostrukturen verschafften uns außerdem interessante Einblicke, wie Größe und Form des Materials die Wasserstoffentstehung beeinflussen können“, berichtet Peljo. „Eine interessante Erkenntnis lautete, dass es bei Nanomaterialien aufgrund ihres Oberflächeneffekts nicht möglich war, eine ausreichend hohe Wasserstoffbeladung zu erreichen.“ Das Projektteam untersuchte zudem den Einsatz verschiedener Legierungen sowie von Palladium als Katalysator für die Wasserstoffentwicklung. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sind zwar noch lange nicht schlüssig, ermöglichten jedoch neue Einblicke in dieses Gebiet. Darüber hinaus verfügen mehrere projektintern entwickelte Werkzeuge und Verfahren – beispielsweise zur Messung von Wärme und zur Charakterisierung von Partikeln – über das Potenzial, auch in anderen Experimenten zur Anwendung zu kommen.

Materialwissenschaft, Elektrochemie und Computermodellierung

Das Projektteam hofft, auf dieser Arbeit aufbauen und das hinzugewonnene Wissen auf andere Materialien anwenden zu können. „Palladium wird auch als Katalysator in der chemischen Industrie verwendet, sodass sich hier Möglichkeiten ergeben könnten“, merkt Peljo an. Ein weiteres wichtiges Ergebnis von HERMES war die Ausbildung einer Anzahl von Forschenden im Doktorat/Postdoktorat in etlichen Disziplinen, darunter Materialwissenschaften, Elektrochemie und Computermodellierung. Viele dieser Forscherinnen und Forscher haben inzwischen sichere Vollzeitstellen erhalten und sorgen somit dafür, dass Europa über das nötige Fachwissen verfügt, um die Wasserstoffrevolution voranzubringen.