Démêler les fils de la production de laine entre les vies locales et le marché mondial

La laine est à la fois l’un des plus anciens textiles de l’humanité et une matière première mondiale étonnamment moderne. Des costumes de luxe aux tissus techniques, elle transite par de vastes systèmes industriels qui lavent, filent, teignent et commercialisent des millions de kilos chaque année. Et pourtant, malgré cette échelle industrielle, la laine reste profondément ancrée dans les paysages locaux. Chaque toison porte l’empreinte des prairies, des climats et des communautés où elle a été élevée. Ce paradoxe – un produit hautement industrialisé qui ne peut être dissocié de ses origines écologiques – est au cœur du projet WOOL, financé par l’UE et coordonné par l’université d’Aarhus (Danemark) dans le cadre du programme Actions Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Mené par la Dre Annika Capelán(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), le projet explore comment les environnements et les moyens de subsistance locaux façonnent l’industrie mondiale de la laine, et comment ces forces mondiales, à leur tour, remodèlent les lieux où vivent et paissent les moutons.

Filmer les mondes de la laine

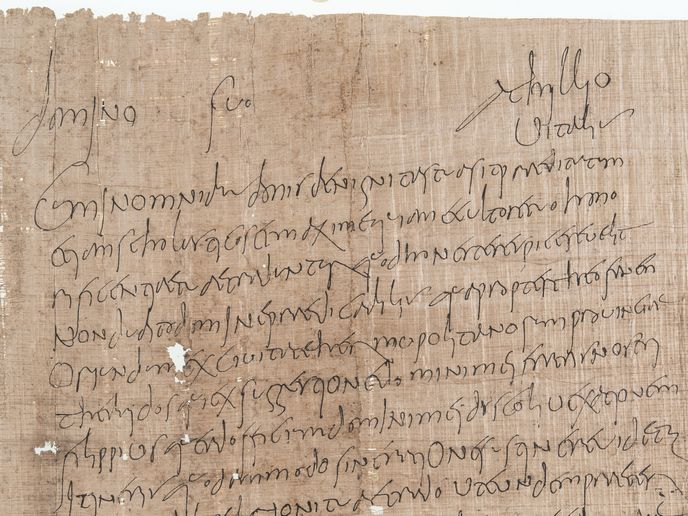

Plutôt que de s’appuyer sur un travail de terrain conventionnel, Annika Capelán a réalisé des films collaboratifs pour explorer la vie derrière la laine. Le projet a collaboré avec des éleveurs de moutons, des groupes autochtones, des tondeurs de moutons, des techniciens de laboratoire et des représentants de l’industrie d’Australie, de Patagonie, du Lesotho et d’Afrique du Sud. Les participants étaient invités à partager leur histoire et leurs pratiques, mais aussi à filmer, commenter et réagir aux pratiques quotidiennes de chacun, s’efforçant de créer un dialogue émouvant à travers les continents. «Dans ce projet, la réalisation de films n’est pas qu’un simple outil de présentation, elle fait partie intégrante de la recherche», explique Annika Capelán. «Je pars du constat simple que toute recherche est collaborative: les gens, les moutons, les paysages, la météo et les outils façonnent tous ce qui peut être connu.» En montrant des tournages provenant de différentes régions, les gens pourraient comparer, questionner et même contester leurs interprétations réciproques de ce que représente la laine. Le résultat est le portrait complexe d’un matériau qui est tout sauf générique. Une toison provenant des steppes patagoniennes, des terres arides du Karoo ou des hauts plateaux du Lesotho n’est pas qu’une simple fibre, c’est le fruit du sol, de l’eau, de l’élevage, des parasites et de soins humains. Pour les systèmes industriels, la laine est une matière première standardisée, et bien que cela constitue un aspect important de sa beauté et de sa qualité en tant que matériau textile organique, il est également important d’avoir conscience que chaque fil porte encore des traces de son paysage d’origine.

Lieu, pouvoir et responsabilité

Le projet aborde également l’histoire coloniale de l’industrie de la laine. La colonisation européenne a répandu les moutons à travers les continents du Sud, déplaçant les populations autochtones et remodelant les écosystèmes. Bon nombre des normes et structures de marché encore en vigueur aujourd’hui, comme les systèmes de notation et les indices de ventes aux enchères, trouvent leurs racines dans ces réseaux impériaux. En revisitant ces histoires, WOOL montre à quel point le commerce mondial continue de dépendre des connaissances, des risques et du travail des communautés rurales. «La durabilité de la laine ne peut pas être générique», explique Annika Capelán. «L’impact environnemental dépend des écologies de pâturage spécifiques – biodiversité, carbone du sol, stress hydrique, charges parasitaires. Considérer la laine comme un élément immatériel occulte ces différences.»

Repenser les chaînes d’approvisionnement mondiales

Au-delà du monde de la laine, ce projet offre d’intéressantes perspectives pour d’autres industries basées sur des matériaux naturels. Il suggère que les chaînes d’approvisionnement devraient être considérées comme des relations plutôt que comme des pipelines – des systèmes qui dépendent du sol, de l’eau, du climat et du savoir-faire humain. Pour Annika Capelán, la véritable traçabilité consiste moins à étiqueter qu’à comprendre comment les matériaux naturels portent l’empreinte de leurs origines. En combinant anthropologie, écologie et art, WOOL met en lumière les mondes intimement liés qui se cachent derrière une fibre d’apparence simple et nous rappelle que chaque fil raconte une histoire de lieu, d’histoire et d’investissement personnel.