La médecine traditionnelle et les systèmes de santé contemporains: une relation symbiotique

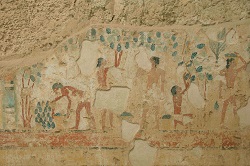

Les archives archéologiques et ethnohistoriques témoignent de la présence de croyances et pratiques chamaniques(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) liées à la guérison lors de la période précolombienne et des premières colonies. Les croyances et les pratiques de guérison contemporaines dans les Andes ont évolué à partir de ces croyances et pratiques, mais de différentes façons. L’«axe sanitaire» (et les pratiques médico-rituelles associées) de la région andine centrale s’étend de l’Équateur au Nord à la Bolivie au Sud, et inclut très probablement la Colombie actuelle. La guérison dans cette région est principalement centrée sur l’administration de plantes médicinales et psychoactives.

Les Quichuas, la santé et la guérison

«Le projet MEDICINE(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a démontré que la cosmologie indigène des Andes, avec sa façon unique de comprendre le monde et d’y répondre, a survécu à 500 années tumultueuses, bien qu’elle ait évolué sur plusieurs points clés», explique John Schofield, professeur et Directeur des études en Gestion du patrimoine culturel à l’Université de York. Il y a vingt ans, une étude du peuple de Salasaca(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et de ses croyances, mythes et rituels par l’anthropologue culturelle Rachel Corr(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a montré que de nombreuses croyances andines indigènes avaient survécu et prospéraient. «Notre étude démontre cependant qu’il y a eu une avancée inéluctable des processus mondiaux modernes, avec une érosion claire et rapide de ces croyances et pratiques», souligne M. Schofield.

Pertinence pour les migrants et les réfugiés d’aujourd’hui

MEDICINE a lié ces systèmes andins aux questions mondiales actuelles de la migration en utilisant une double approche. Tout d’abord, l’équipe a étudié des sources archéologiques, ethnohistoriques, ethnographiques et bibliographiques pour retracer les principales croyances ancestrales (pré-européennes) indigènes andines liées à la santé, à la maladie et à la guérison. Ces concepts ont ensuite été revisités dans le contexte de la culture indigène andine (équatorienne) contemporaine, à travers une étude de trois de ces communautés. L’objectif était d’examiner les preuves de la survie des principaux modèles culturels et des croyances et pratiques ancestrales liées aux épistémologies et ontologies autochtones andines, pré-européennes. Pour évaluer les besoins en matière de santé des communautés indigènes contemporaines, l’École andalouse de santé publique de Grenade a mis au point des modules de formation sur les approches et les questions qui touchent spécifiquement les réfugiés et les migrants. Des approches ont été recommandées pour traiter avec sensibilité des personnes d’origines ethniques et culturelles différentes. «Ces modules visent à sensibiliser au genre d’hypothèses et de préjugés courants de la part de personnes ayant une compréhension et des partis pris eurocentriques», indique M. Schofield. Cela permet, selon lui, de les placer dans un contexte mieux informé, pour permettre aux stagiaires de mieux évaluer et répondre aux besoins des réfugiés et migrants d’origines ethniques/culturelles différentes.

Double étape pour aller de l’avant

Liz Currie, chercheuse principale du projet MEDICINE, souligne: «La rencontre de personnes de différents groupes ethniques/culturels peut être une expérience très positive et l’exposition à différentes façons de faire, croyances et coutumes offre des possibilités d’enrichissement culturel aux deux parties.» La manière dont cela peut être réalisé incombe aux décideurs politiques, en concertation avec la société et la culture locales et celle des réfugiés et des migrants déplacés. L’étape suivante consiste à publier les résultats, probablement dans un livre ciblant divers publics, dont des institutions universitaires et des organisations non gouvernementales. M. Schofield résume: «L’objectif final du projet est d’être utile et dès lors, l’étape suivante consiste à appliquer notre modèle en travaillant avec les réfugiés et les demandeurs d’asile qui sont passés de situations où la médecine traditionnelle est pratiquée à une situation où elle ne l’est pas».