Comment l’évolution de la culture morale a donné naissance au mouvement des bateaux de sauvetage

Avant le lancement de ces mouvements de bénévoles dans les années 1820, les responsabilités à l’égard des personnes en péril en mer étaient incohérentes et ponctuelles. Selon Henning Trüper du Leibniz Center for Literary and Cultural Research(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), les récits historiques suggèrent qu’il n’y avait pas d’obligation morale forte de risquer sa vie pour sauver les personnes en danger. En effet, les populations côtières étaient souvent réticentes à l’idée de sauver des vies, en partie parce qu’elles avaient un intérêt économique à récupérer les navires naufragés. «Les sauvetages ont eu tendance à être opportunistes, c’est-à-dire qu’ils ont eu lieu s’il n’y avait pas de risque ou s’ils résultaient de décisions spontanées», explique Henning Trüper, coordinateur du projet AISLES, qui a été lancé pour comprendre comment les notions de moralité, en termes de valeurs et de normes, ont évolué au fil du temps. AISLES a été financé par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). La manière dont le sauvetage en mer a été influencé par la notion plus large d’humanitarisme et l’a influencée a constitué un intérêt majeur.

Naviguer sur les voies morales du mouvement des bateaux de sauvetage

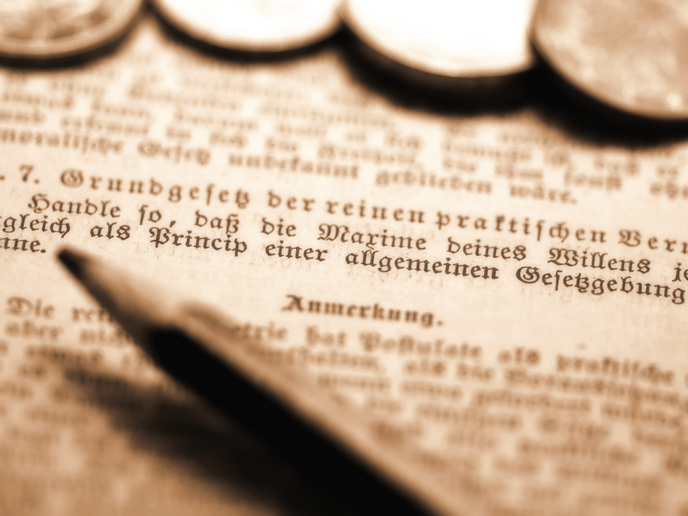

Le mouvement européen des bateaux de sauvetage bénévoles est né aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Jusqu’en 1824, les mouvements de bateaux de sauvetage bénévoles dans les deux pays avaient existé localement, souvent de manière non viable, pendant environ 50 ans avant d’être nationalisés. Selon Henning Trüper, les deux pays ont vraisemblablement créé leurs modèles de manière indépendante, contrairement à l’idée reçue selon laquelle les Néerlandais auraient suivi le modèle britannique. Les chercheurs du projet se sont appuyés sur des documents d’archives pour interpréter des textes (par exemple des rapports de sauvetage), des objets (par exemple des médailles) et surtout des images (par exemple des photographies) à travers le prisme de l’histoire, des études littéraires, de l’histoire de l’art, des sciences sociales et de l’anthropologie culturelle. L’équipe a constaté qu’au début, pour la collecte de fonds, les mouvements de sauvetage ont créé un récit sur leur propre histoire, alors que le bénévolat philanthropique régulier était présenté comme un événement assez soudain. Comme le dit Henning Trüper: «L’idée est que des innovations telles que les mortiers, ainsi que des catastrophes notables, ont fait du sauvetage une obligation morale, inspirant la création de mouvements de bateaux de sauvetage bénévoles. En fait, le changement a été progressif.» AISLES estime que le changement clé a été guidé par le développement d’une «culture morale» plus large, liée à la montée de l’humanitarisme en tant qu’ensemble de mouvements sociaux - bien qu’avec des normes différentes pour des «problèmes» différents. «L’impératif moral du mouvement des bateaux de sauvetage n’était pas aussi présent dans d’autres situations d’urgence. Dans la lutte contre les incendies, par exemple, on considérait qu’il était parfois inévitable de risquer sa vie pour le bien de la communauté et non pour celui de parfaits étrangers», explique Henning Trüper. «Nous assistons donc à une sorte de moralité sélective dans la culture croissante de l’humanitarisme.» Bien que le projet se soit concentré sur l’Europe du Nord et de l’Ouest, une autre constatation instructive est la façon dont la disponibilité ou l’absence d’institutions de sauvetage a été utilisée comme un outil impérialiste pour prouver la supériorité européenne. Par exemple, lorsqu’un service de bateaux de sauvetage du Bosphore a été imposé à l’Empire ottoman dans les années 1870, «comme une sorte de porte ouverte à l’ingérence étrangère, y compris pour servir les intérêts maritimes des puissances européennes», ajoute Henning Trüper.

Implications et réflexions pertinentes pour l’humanitaire aujourd’hui

Henning Trüper soutient que le fait que des questions humanitaires disparates n’aient jamais été historiquement unies par une notion unique de la moralité de l’aide, toutes les situations périlleuses étant traitées de la même manière, a des implications contemporaines. «Nous pouvons attribuer les limites actuelles de l’humanitarisme à la culture morale contrastée et incohérente du passé. Par exemple, il existe des interventions motivées par des considérations morales et juridiques visant à secourir les personnes en danger lors de traversées migratoires en Méditerranée, mais aucune pour celles qui traversent le Sahara pour des raisons similaires et sont confrontées à des dangers similaires», explique Henning Trüper. AISLES a jusqu’à présent produit diverses publications, notamment «Moral Seascapes: On the Ethics and Aesthetics of Maritime Emergency»(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et un numéro spécial à paraître sur «Social Imaginaries of Maritime Emergency». Une monographie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) en allemand traitant des fondements théoriques du projet en termes de normes, de valeurs et de conception de l’histoire est également disponible, et une autre sur l’histoire du sauvetage des naufragés paraîtra l’année prochaine.