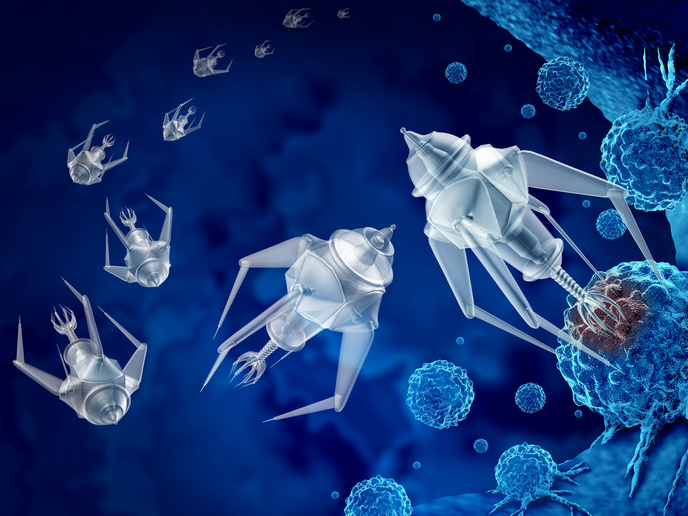

Intelligente Nanoroboter-Schwärme für die Zukunft der Biomedizin

Können Nanoroboter so konstruiert werden, dass sie sich kollektiv bewegen – wie Vogel- oder Fischschwärme? Die Komplexität von Bewegung und kooperativem Verhalten, wie sie in der Natur vorkommt, lässt sich nicht ohne Weiteres nachbilden. Das Projekt i-NANOSWARMS hat sich trotzdem dieser Herausforderung angenommen. Im Rahmen des Projekts werden intelligente, enzymbetriebene Nanoroboter-Schwärme entwickelt, die in der Lage sind, sich mit biokompatiblen und bioverfügbaren Kraftstoffen fortzubewegen. Außerdem können sie untereinander und mit ihrer Umgebung kooperieren, kommunizieren und interagieren. Seit dem Start von i-NANOSWARMS im Jahr 2020 arbeiten die Forschenden daran, derartige komplexe Schwarm-Systeme zu entwickeln. Es wurde erforscht, wie sie in 3D bewegt und mit Hilfe von Kommunikationsreaktionen an bestimmte Orte gelenkt werden können, so wie es in der Natur bei der so genannten „Chemotaxis“ geschieht. „Sobald dies erreicht wird, sind praktische Anwendungen in der Biomedizin denkbar“, erklärt Projektleiter Samuel Sánchez, ICREA-Forschungsprofessor am Institut für Bioingenieurwesen Kataloniens (IBEC), das i-NANOSWARMS koordiniert.

Haupterrungenschaften

Bislang gelang dem Projektteam die Entwicklung der kollektiven Bewegung von Nanomotoren, die sich in 3D bewegen und dabei die Biokonvektion nachahmen. Bei biomedizinischen Anwendungen können Schwärme von Nanorobotern mit komplexen Medien wie Schleim und Synovialflüssigkeit – einer dicken Flüssigkeit, die sich zwischen unseren Gelenken befindet – interagieren, um den Transport von kleinen Molekülen zu verbessern. Darüber hinaus führten die i-NANOSWARMS-Forschenden das Konzept der Stigmergie in ihre Arbeit ein. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, durch den Ameisen und Termiten miteinander kommunizieren, indem sie chemische Signale freisetzen, die von den Ameisen und Termiten, die ihnen folgen, empfangen werden. „In diesem Projekt setzten wir ‚Truppen‘ ein, die zusammenarbeiten. Während die erste Truppe ein komplexes Medium mit hoher Viskosität modifiziert, folgt eine zweite Truppe diesem chemisch-physikalisch erzeugten Weg, um den Wirkstoff effizient zu transportieren“, erklärt Sánchez. Die wohl wirkungsvollste Arbeit, die bisher im Rahmen von i-NANOSWARMS durchgeführt wurde, ist jedoch die Erforschung des Schwarmverhaltens Urease-betriebener Nanomotoren bei Blasenkrebs. Dank der beachtlichen Ergebnisse in diesem Bereich hat das Projektteam eine Führungsrolle auf diesem Gebiet übernommen. „So waren wir die Ersten, die bei Schwärmen dieser Nanoroboter In-vivo-Überwachung mittels medizinischer Bildgebungstechniken zum Einsatz brachten“, bemerkt der Forscher. „Danach erzielten wir eine beeindruckende Blasentumor-Reduktion bei Mäusen mithilfe von Radionuklidtherapie und Immuntherapie.“ Als nächstes möchte i-NANOSWARMS (Cooperative Intelligence in Swarms of Enzyme-Nanobots) von den bisher verwendeten anorganischen Nanomotoren zu organischen, abbaubaren Motoren übergehen, die von der Europäischen Arzneimittelagentur und der amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen sind. Es sollen weitere Forschungen zur Nanoroboter-Kommunikation durchgeführt werden, darunter Kettenreaktionen für ihre Steuerung, Chemotaxis und andere Steuerungsmethoden. Außerdem wird sich das Team mit verschiedenen In-vivo-Bildgebungsverfahren weiter befassen. Bislang sind aus i-NANOSWARMS zwei weitere Projekte des Europäischen Forschungsrats hervorgegangen: OrthoBots und MucOncoBots. Auch diese beiden neuen Proof of Concept Grants werden von IBEC koordiniert. Sind Sie daran interessiert sind, dass Ihr EU-finanziertes Projekt als „Projekt des Monats“ vorgestellt wird? Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an editorial@cordis.europa.eu und teilen Sie uns mit, warum!