Erdbeben verstehen

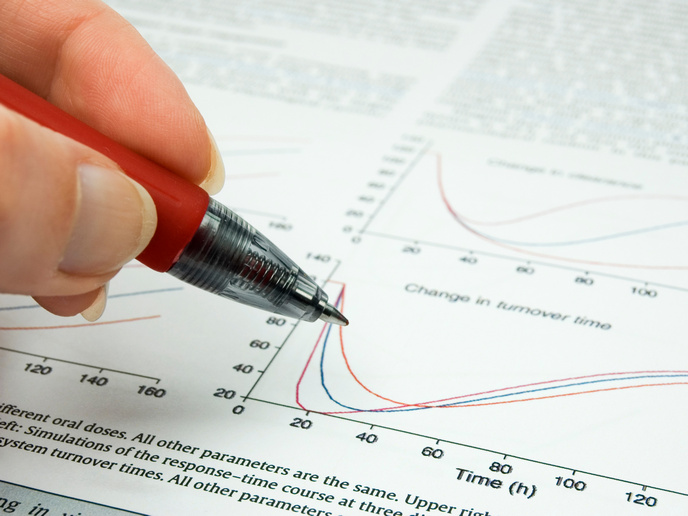

Ein größeres Verständnis der Erdmechanik könnte uns helfen, Erdbeben in aktiven Zonen, wie z.B. der San-Andreasfalte in Kalifornien vorherzusagen. „Wir wissen, dass einige der größten Erdbeben in der Unterkruste entstehen. Um diese potenziell verheerenden Ereignisse zu verstehen, müssen wir untersuchen, was dort vor sich geht“, sagt Luca Menegon von der Universität Plymouth. In 2013 erhielt er ein vierjähriges Marie Curie Career Integration-Stipendium, um dieses Gebiet zu erkunden. Das EVOCOS Projekt hat Funktionen in der aktuellen Oberflächengeologie der Erde analysiert, die eventuell die Antworten auf das geben können, was sich tief im Erdinnerem abspielt. Menegon erklärt, dass unter den obersten 10-20 km der Erde die Kruste heißer ist. Hier gibt es Regionen, in denen winzige Wassermengen das Gestein langsam und gleichmäßig viskös fließen lassen. Aber in trockneren Bereichen wird das Gestein steifer und es können sich Spannungen aufbauen. Und genau hier können Erdbeben beginnen. Doch wie studiert man Prozesse, die mehr als 20km unter der Erdoberfläche ablaufen? „Das Projekt hat natürliche Dehnzonen verwendet, die sich unter niedrigeren Krusten gebildet haben und anschließend zur Erdoberfläche während der Gebirgsformation gehoben wurden. Sie bieten eine Momentaufnahme der geologischen Prozesse, die in der Unterkruste stattfanden“, sagt Menegon. Diese hohen Dehnungszonen stellen Bereiche intensiver geologischer Verformung dar, die sich während der Bewegung tektonischer Erdplatten gebildet haben. Menegon analysierte Gesteinsproben, die in Nordnorwegen und in den italienischen Alpen gefunden wurden und Hinweise auf Prozesse liefern könnten, die zu Erdbeben in der unteren Kruste führen. Unter Verwendung von Elektronenmikroskopie und der Analyse der chemischen Zusammensetzung dieses Gesteins konnte Menegon die Spannungen und Verformungsraten berechnen, denen die Proben aus hohen Dehnungszone ausgesetzt sind. Er leitete auch die Temperatur und den Druck bei ihrer Bildung ab und bestätigte damit, dass sie tatsächlich erhaltene Beispiele von Verformungszonen der Unterkruste darstellen. Dies wurde mit Infrarotspektroskopie und Ionenmikrosondenanalyse kombiniert, die Informationen über den Wassergehalt lieferten. Menegon war in der Lage, das Gestein, das in hochbeanspruchten Zonen in der Unterkruste gefunden wurde, als ultrafeinkörnig zu charakterisieren, was teilweise erklärt, warum die hochbeanspruchten Zonen schwach und verformungsempfindlich sind. Die kleinen Körner können entlang ihrer Korngrenzen gleiten; dieser Mechanismus wird „Korngrenzenkriechen“ genannt. Er entdeckte auch die Präsenz von Pseudotachylyt-Adern in den Regionen, in denen dieses Gestein gefunden wurde. Dabei handelt es sich um geschmolzene Gesteinsadern, die während seismischer Schlicker entstanden sind und als „Narben“ früherer Erdbeben betrachtet werden. „Anhand dieser Techniken konnten wir zeigen, dass Erdbeben in Tiefen von mehr als 20km aufgetreten, wo sich trockene und starre Bereiche gebildet hatten“, erklärt Menegon. „Das Gestein konnte erst nach solchen tiefen Erdbeben viskos fließen und führte zu einer reduzierten Korngröße in den Gesteinen. Dadurch wird das Gestein anfälliger für Korngrenzenkriechen, was an den analysierten Proben zu sehen ist.“ Menegon plant auch weitere Untersuchungen von Erdbebennarben, um mehr über das seismologische Verhalten der Unterkruste der Erde zu erfahren und die dort auftretenden Erdbeben zu verstehen. „Letztendlich wird uns dies helfen, die auftretenden Prozesse in derzeit aktiven Falten heutiger Erdbebengebiete zu verstehen“, sagt er.