EU-finanzierte Forscher kontrollieren Qbits

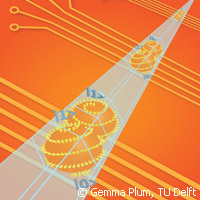

EU-finanzierten Wissenschaftlern in den Niederlanden ist es gelungen, die Bausteine eines Quantencomputers in kürzester Zeit zu steuern, indem sie anstatt eines magnetischen ein elektrisches Feld nutzten. Darüber hinaus konnten sie diese Bausteine, bekannt als Quantenbits oder Qbits, in einen Halbleiternanodraht einbetten. Die in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie könnte zu Fortschritten im Bereich Quantenrechner und -kommunikation führen. Die EU unterstützt die Arbeit über das Projekt QUANTUMOPTOELECTR ("Quantum opto-electronics"), für das Professor Leo Kouwenhoven vom Kavli-Institut für Nanowissenschaften an der Technischen Universität Delft (TU Delft) 1,8 Mio. EUR vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council, ERC) als Beihilfe für etablierte Forscher (Advanced Grant) erhalten hat und das von 2009 und bis Ende 2013 läuft. ERC-Beihilfen stammen aus dem Programm "Ideen" des Siebten Rahmenprogramms (RP7) der EU. Im Zentrum des Konzepts des Quantencomputings steht das Qubit, das man erhält, wenn man ein einzelnes Elektron in einem Halbleitermaterial einfängt. Elektronen können sich auf ihrer Achse in zwei Richtungen drehen; beim Quantencomputing repräsentieren diese Richtungen jeweils den Wert 0 oder 1, sodass man mit ihm genau wie mit einem normalen Rechenbit Daten kodieren kann. Bis jetzt haben Wissenschaftler die Drehung der Elektronen mithilfe von Magnetfeldern gesteuert. Allerdings sind magnetische Felder auf einem Chip äußerst schwierig zu erzeugen. David Reilly von der Universität Sydney, Australien, erklärt das in einem begleitenden Artikel folgendermaßen: "Obwohl "Proof-of-principle"-Experimente gezeigt haben, dass magnetische Steuerung im Nanobereich möglich ist, dauert die Ausrichtung des Elektronenspins per Magnetfeld lange und ermöglicht nicht viele Rotationen innerhalb der Dauer einer Spinkohärenz." Die Dauer der Spinkohärenz bezeichnet die Zeit, während der die im Quantenzustand kodierte Information erhalten bleibt. Um dieses Problem zu umgehen, versuchten Professor Kouwenhoven und seine Kollegen an der TU Delft und der Technischen Universität Eindhoven in einem anderen Ansatz, den Spin durch rein elektrische Felder zu steuern. Hierfür nutzten sie den Effekt der sogenannten Spin-Bahn-Kopplung aus, durch den die Bewegung eines Elektrons seinen Spin beeinflussen kann. In Materialien mit einer starken Spin-Bahn-Kopplung, können sich die Bahnbewegung und der Spin eines Elektrons vereinen und einen Hybridzustand schaffen, ein sogenanntes Spin-Bahn-Qubit, das mithilfe eines elektrischen Felds gesteuert werden kann. "Diese Spin-Bahn-Qubits kombinieren das Beste aus beiden Welten", kommentierte Professor Kouwenhoven. "Sie setzen die Vorteile sowohl der elektronischen Steuerung als auch der Informationsspeicherung im Elektronenspin ein." Den Forschern zufolge konnten sie in einem weiteren wichtigen Erfolg Qubits in Nanodrähte aus dem Halbleitermaterial Indiumarsenid (InAs) einbetten, die einen Durchmesser von wenigen Nanometern und eine Länge von mehreren Mikrometern hatten. Nanodrähte können sowohl in elektronischen als auch in optischen Geräten eingesetzt werden. "Diese Nanodrähte werden zunehmend als geeignete Bausteine in der Nanoelektronik eingesetzt", sagte Professor Kouwenhoven. "Sie stellen eine hervorragende Plattform für die Quanteninformationsverarbeitung und andere Anwendungen dar". Weitere Informationen unter: TU Delft: http://www.tudelft.nl(öffnet in neuem Fenster) Nature: http://www.nature.com/nature(öffnet in neuem Fenster) ERC: http://erc.europa.eu/(öffnet in neuem Fenster) Zur CORDIS-Website über QUANTUMOPTOELECTR gelangen Sie hier

Länder

Niederlande