Der geheimnisvolle Begleiter des Chamäleons

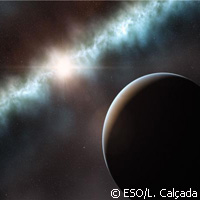

T Chamaeleontis (T Cha), ein junger Stern, der im Begriff ist, ein Planetensystem zu bilden, ist von seiner Staubscheibe umgeben - und diese Staubscheibe weist eine Lücke auf. Ein internationales, teilweise von der EU finanziertes Astronomen-Team hat versucht, die Gründe hierfür herauszufinden. Mit einem innovativen Konzept ist es den Forschern gelungen, ein Begleitobjekt zu beobachten, das seinen Weg freigeschaufelt haben könnte. Hat T Cha kürzlich einen Planeten hervorgebracht? "Planeten entstehen in Scheiben aus Material, das junge Sterne umgibt", heißt es an der Europäischen Südsternwarte (ESO), "aber der Übergang von der Staubscheibe zu einem Planetensystem ist sehr kurz und es werden in dieser Phase nur wenige Objekte beobachtet." Mit einem Alter von nur 7 Millionen Jahren ist T Cha noch ein junger Stern und steht noch am Anfang seiner Entwicklung, daher erschien er den Astronomen, ein geeigneter Kandidat für die erste wissenschaftliche Beobachtung von der Entstehung eines Planeten in einer derartigen Übergangsscheibe zu sein. Es handelt sich um einen Stern, der unserer Sonne sehr ähnlich ist, wenn auch deutlich jünger, und in 350 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Chamäleon liegt. "Frühere Untersuchungen hatten bereits darauf hingedeutet, dass T Cha ein ausgezeichnetes Ziel ist, um mehr über die Entstehung von Planetensystemen zu erfahren", erklärt Johan Olofsson vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg (Deutschland). "Doch dieser Stern ist relativ weit weg, sodass wir die ganze Leistung des Very Large Telescope Interferometers (VLTI) benötigt haben, um die feinen Details darzustellen und herauszufinden, was in der Staubscheibe gerade passiert." Daher nahm ein Team bestehend aus Astronomen aus Australien, Chile, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und den USA T Cha mit dem VLTI und dem AMBER-Instrument (Astronomical Multi-Beam combinER) ins Visier. Zwischen der inneren Scheibe, der von einem schmalen Staubring aus Scheibenmaterial begrenzt wird, und dem äußeren Teil der Scheibe, die sich bis in eine Entfernung von 1,1 Milliarden Kilometern vom Stern fortsetzt, entdeckten sie eine staubfreie Fläche. "Diese Lücke in der Staubscheibe um T Cha war ein eindeutiger Hinweis", sagt Nuria Huélamo vom Centre de Astrobiología des European Space Astronomy Centre (ESAC) in Spanien, "und wir fragten uns: Könnte es sein, dass wir hier sehen, wie ein Begleiter quasi eine Lücke in die protoplanetare Scheibe schaufelt?" In so geringer Entfernung zu einem leuchtenden Stern würde ein lichtschwacher Begleiter nicht so einfach auszumachen sein. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, beschloss das Team, das Instrument NACO des VLT und nicht den AMBER zu verwenden, der zwar besser für die Beobachtung der Struktur der inneren Scheibe geeignet ist, mit dem aber ein entfernter Begleiter nicht so einfach zu Entdecken wäre. Mit dem Nasmyth Adaptive Optics System (NAOS) - Near-Infrared Imager and Spectrograph (CONICA), kurz NACO, sind besonders scharfe Aufnahmen möglich, da die Luftunruhe der Atmosphäre aus den Beobachtungen herausfiltert wird. Das Team stützte seine Untersuchungen auf eine Methode, die als Sparse Aperture Masking (SAM) bezeichnet wird. Im Gegensatz zum VLTI handelt es sich hierbei um ein interferometrisches Verfahren, bei dem das Licht unterschiedlicher Bereiche des Hauptspiegels eines einzelnen Teleskops und nicht mehrere Teleskope verwendet werden. Diese neue Methode eignet sich besonders, um lichtschwache Objekte in unmittelbarer Nähe von helleren Objekten zu finden. Die Kombination von NACO, SAM und VLT ermöglichte es den Astronomen tatsächlich am äußeren Rand der Lücke ein Objekt nachzuweisen, das sich in einer Entfernung von rund einer Milliarde Kilometern des Sterns befindet. Den Beobachtungen des Teams zufolge könnte es sich um einen Braunen Zwerg oder tatsächlich um einen kürzlich entstandenen Planeten handeln. "Das ist eine bemerkenswerte Untersuchung, die durch die Kombination von zwei unterschiedlichen erstklassigen Instrumenten am Paranal Observatory der ESO möglich wurde", erklärt Dr. Huelamo. "Mit weiteren Beobachtungen werden wir noch mehr über diesen Begleiter und die Staubscheibe herausfinden und damit auch die Frage klären, woher der Staub im inneren Bereich der Scheibe stammt." Dr. Huelamo bzw. Dr. Olofsson sind die Hauptautoren zweier Artikel, in denen die Forschungsarbeiten in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics vorgestellt werden. Die Arbeiten wurden teilweise vom Projekt PROTOPLANETARY DISKS (Formation and evolution of planetary systems) und dem Projekt DISKEVOL (Formation and evolution of planetary systems) finanziert, die im Rahmen des Siebten EU-Rahmenprogramms Finanzmittel der Marie-Curie-Maßnahmen in Höhe von 168.256 EUR bzw. 45.000 EUR erhielten. Weitere Informationen unter: Europäische Südsternwarte: http://www.eso.org(öffnet in neuem Fenster) Das DISKEVOL -Factsheet auf CORDIS finden Sie hier Das Projekt-Factsheet zu PROTOPLANETARY DISKS auf CORDIS finden Sie hier Astronomy & Astrophysics: http://www.aanda.org/(öffnet in neuem Fenster)

Länder

Australien, Chile, Deutschland, Spanien, Frankreich, Niederlande, Vereinigte Staaten