Lever le voile sur les mystères de la momification

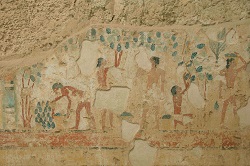

Si les momies sont l’une des pierres angulaires de l’archéologie, les archéologues en savent étonnamment peu sur la momification qui précède l’inhumation. «Il est difficile de déterminer la façon dont les restes humains sont traités avant leur inhumation», explique Eline Schotsmans(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), boursière Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de l’Université de Bordeaux(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), en France. En effet, comme l’explique l’archéologue, la plupart des tissus mous préservés disparaissent après quelques milliers d’années. «Étant donné que les découvertes archéologiques ne mettent au jour que des restes humains inhumés, on a souvent tendance à ne pas voir les pratiques funéraires comme un processus dynamique de plusieurs étapes étalé sur une longue période», ajoute-t-elle. Si plusieurs méthodes sont utilisées pour détecter la momification pré-inhumation, aucune n’a été correctement validée. Grâce au soutien du projet ArchFarm, financé par l’UE, Eline Schotsmans a entrepris de changer cet état de fait. À cette fin, elle s’est rendue dans une ferme des corps en Australie.

Des messages d’outre-tombe

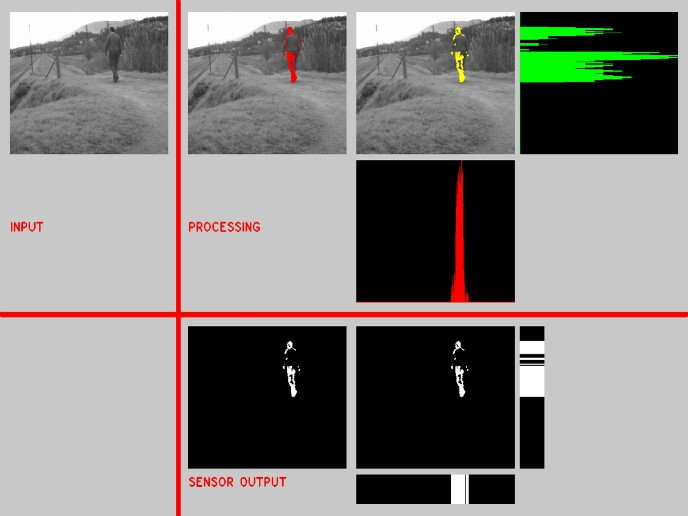

Eline Schotsmans est l’une des rares archéologues à travailler dans une installation de taphonomie, connue du grand public sous le terme de «ferme des corps» et à exploiter les principes essentiels de la médecine légale. À ce titre, elle fait œuvre de pionnière dans le monde de l’archéologie avec ses travaux de terrain. «Le traitement mortuaire des défunts permet d’en savoir plus sur le comportement humain, l’organisation et l’idéologie des sociétés d’hier. Il importe donc de procéder à une analyse en bonne et due forme du traitement funéraire si nous voulons comprendre une société», fait remarquer Eline Schotsmans. Les expériences d’Eline Schotsmans portaient sur les inhumations néolithiques du Proche-Orient et sur les séquences mortuaires, et ont été menées à l’Australian Facility for Taphonomic Experimental Research(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (AFTER). D’après Eline Schotsmans, ces travaux ont apporté de la lumière sur les processus de momification naturelle. Par exemple, les chercheurs ont montré qu’à l’instar de tous les humains, les momies passent par les phases habituelles de décomposition, depuis le gonflement jusqu’à une forte putréfaction, avant la purge des fluides de décomposition. «Il est impossible pour un être de chair et de sang de passer directement à l’état de momie sans avoir perdu son humidité et ses fluides», explique Eline Schotsmans. «Il serait donc erroné de croire que la putréfaction s’arrête ou n’a pas lieu dans une momie.» Les chercheurs ont également identifié deux facteurs essentiels du processus de momification: la circulation de l’air et l’évaporation. «On imagine généralement que pour créer des momies il faut des conditions sèches, mais une pluie quotidienne accompagnée de bourrasques peut également participer au processus», explique Eline Schotsmans. «Nous avons d’ailleurs créé notre meilleure momie pendant la saison des pluies en Australie, sous des précipitations quotidiennes mais avec des températures élevées et une bonne circulation d’air.»

Mort et décomposition

Les recherches d’Eline Schotsmans montrent clairement qu’une analyse archéo-anthropologique approfondie ne s’envisage pas sans une étude de l’environnement d’inhumation et une bonne compréhension du processus de décomposition. «De nombreux archéo-anthropologues ne se sont jamais retrouvés face à une dépouille mortelle ou un cadavre en décomposition», précise-t-elle. «Il est extrêmement difficile d’analyser des restes osseux et d’interpréter les pratiques funéraires sans une bonne compréhension du processus de décomposition et des facteurs qui l’influencent.» Bien que cela puisse sembler assez élémentaire, Eline Schotsmans estime que le message le plus important véhiculé par le projet est de ne pas travailler de manière trop rigide sans faire preuve de pensée critique. «Les hypothèses et les interprétations doivent être traitées avec prudence et validées», conclut-elle. «Les approches expérimentales représentent un atout pour la recherche archéologique et anthropologique.» Les recherches d’Eline Schotsmans sont reprises dans un ouvrage sur l’archéothanatologie, qu’elle a coédité avec le chercheur Christopher Knüsel(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Elle entend poursuivre ses expériences en Australie, grâce à une bourse de l’Australian Research Council(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).