L’aumento della temperatura è collegato alle emissioni di CO2 provenienti dalle rocce

La temperatura superficiale della Terra è influenzata dalle concentrazioni atmosferiche di gas, tra cui la CO2, che contribuiscono a generare il cosiddetto effetto serra. Le concentrazioni di CO2 sono aumentate drasticamente a partire dalla rivoluzione industriale, in particolare a causa della combustione dei combustibili fossili. Contrastare queste emissioni è fondamentale per tenere sotto controllo l’aumento della temperatura. Per valutare i nostri progressi, gli scienziati devono misurarle con precisione e identificare le fonti di fuga di CO2: questo significa tenere in considerazione non solo le emissioni antropiche ma anche le perdite di CO2 da fonti naturali.

Ciclo naturale del carbonio

Il progetto ROC-CO2(si apre in una nuova finestra) è stato avviato con l’obiettivo di colmare una lacuna di conoscenza relativa al ciclo naturale del carbonio. Gli scienziati sanno che durante la degradazione delle rocce è possibile che la CO2 venga sia rilasciata che assorbita, in parte a causa dell’ossidazione del carbonio organico al loro interno, in un processo noto come alterazione chimica. Eppure, ad oggi la ricerca non è stata in grado di misurare in maniera accurata o di comprendere appieno i meccanismi alla sua base. Per approfondire il funzionamento dell’alterazione chimica, il progetto ROC-CO2, che ha ricevuto il sostegno del Consiglio europeo della ricerca(si apre in una nuova finestra), ha sviluppato nuovi metodi analitici pionieristici.

Misurare le emissioni di CO2

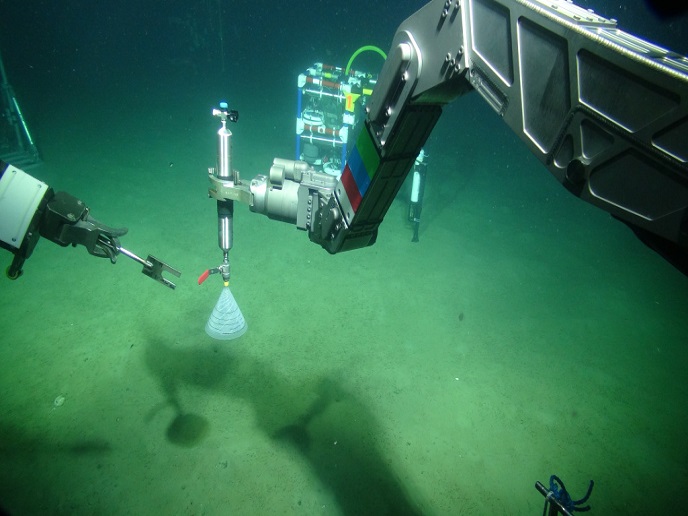

«Il rilascio di CO2 dalla roccia è molto difficile da misurare», spiega il coordinatore del progetto ROC-CO2 Robert Hilton, dell’Università di Oxford(si apre in una nuova finestra), nel Regno Unito. «Tuttavia, sappiamo che quando la roccia si disintegra, una serie di elementi finisce nei fiumi e nei laghi limitrofi.» Uno di questi è il renio che, come scoperto da Hilton, potrebbe fungere da misura rappresentativa per il carbonio. Prelevando campioni dai fiumi e analizzando il contenuto di renio, Hilton e la sua squadra sono riusciti a ricostruire un quadro della disgregazione delle rocce in una determinata area e a misurare la velocità del processo. In secondo luogo, hanno cercato di misurare direttamente i livelli di emissione e assorbimento di CO2 derivanti dall’alterazione delle rocce. «Abbiamo fissato sensori di CO2 alle rocce del nostro sito in Francia, osservando come queste “respirassero”», afferma Hilton. «L’operazione è stata molto più difficile di quanto possa sembrare, perché dovevamo essere sicuri di non misurare le emissioni di CO2 provenienti dall’atmosfera o dalle radici delle piante.» Per questo motivo sono stati prelevati campioni di gas e sono stati misurati i livelli di radiocarbonio. Se si considera che il tempo di dimezzamento degli isotopi del radiocarbonio(si apre in una nuova finestra) è di migliaia di anni, una lettura negativa avrebbe assicurato al gruppo di ricercatori che la CO2 proveniva da una fonte non vivente, vale a dire la roccia.

Impatto sul clima

Nel corso di un paio d’anni, il progetto è stato in grado di concludere che la quantità di CO2 rilasciata dalle rocce soggette ad alterazione aumentava effettivamente con la temperatura. In inverno le emissioni di anidride carbonica provenienti dal sito di prova calavano, per poi risalire durante l’estate. «Ciò suggerisce che con l’innalzamento della temperatura verrà rilasciata una maggiore quantità di CO2», aggiunge Hilton. «Se questo fenomeno si verifica anche al di fuori del nostro sito di prova, allora sarà necessario modificare alcuni aspetti del nostro modo di pensare al ciclo del carbonio.» Secondo Hilton, i risultati del progetto hanno inaugurato nuovi percorsi di ricerca. «Non possiamo scegliere quando o dove il ciclo naturale del carbonio disperderà CO2 nell’atmosfera», dichiara. Per esempio, al di sotto del permafrost sono presenti rocce sedimentarie. «Se il permafrost si scioglie, queste inizieranno a perdere CO2? Si tratta di un aspetto che dobbiamo appurare.» Altri ricercatori in tutto il mondo stanno adottando i metodi del progetto ROC-CO2: le loro scoperte contribuiranno a completare il quadro del probabile impatto sul clima dei flussi di CO2 provenienti dalle rocce in via di disintegrazione, lungo un arco temporale compreso tra una stagione e migliaia di anni.