Démêler les liens entre les cellules adipeuses, l’inflammation et le microbiome

Selon l’Organisation mondiale de la santé(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), en 2022, près de 60 % des adultes et près d’un enfant sur trois étaient en surpoids ou obèses en Europe. La tendance ne montrant aucun signe de ralentissement, il est urgent d’améliorer notre compréhension de la relation entre les changements que subit le tissu adipeux en cas d’obésité et l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’inflammation. «Au cours des deux dernières décennies, nous avons compris que la relation entre les fonctions et les interactions de nos cellules immunitaires et des cellules adipeuses blanches, les adipocytes, est d’une importance capitale pour notre santé», explique Eran Elinav(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), professeur au département d’immunologie systémique de l’Institut Weizmann des sciences(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et directeur de la division Microbiome et cancer du Centre allemand de recherche sur le cancer(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (DKFZ). Eran Elinav, qui a coordonné le projet ADIMMUNE soutenu par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (CER), explique que la nature moléculaire précise de ces interactions, comme les types de sous-ensembles cellulaires qui se signalent les uns aux autres et la nature de ces signaux, demeure inconnue dans la plupart des cas. «Ce phénomène est imputable à des raisons à la fois méthodologiques et conceptuelles. Par exemple, la technologie qui nous permet de caractériser les profils d’expression génétique des cellules individuelles, connue sous le nom de transcriptomique cellulaire, n’a été développée que tout récemment. Mais ce processus est mis à mal par les cellules adipeuses, qui présentent des caractéristiques particulières.» Il est encore plus difficile de comprendre l’impact des grandes communautés de microbes de notre corps, notre microbiome, sur les réseaux de communication entre nos cellules, la dynamique des tissus et l’effet concomitant sur notre santé. «Dans le cadre de notre projet, nous avons entrepris de relever tous ces défis, en décodant fonctionnellement les réseaux d’interaction cellulaire dans le tissu adipeux, leur nature moléculaire et leur régulation par le microbiome intestinal», ajoute Eran Elinav, qui dirige le ElinavLab(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Des outils analytiques complets

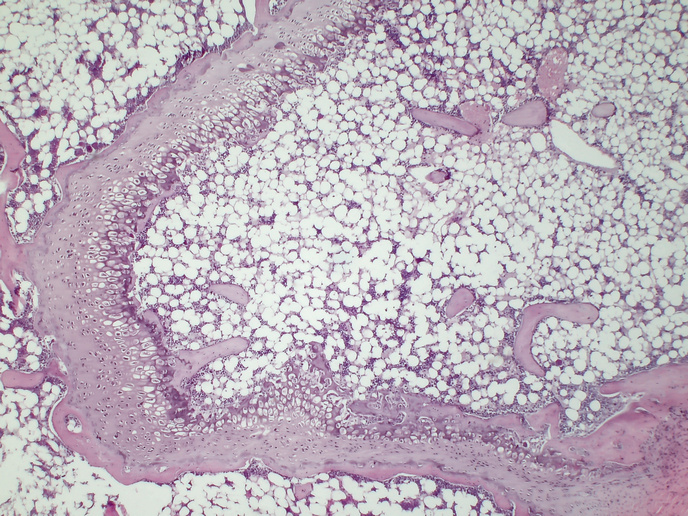

Le projet a fait appel à des outils génomiques (générés rapidement), microbiologiques et gnotobiotique(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) à haut débit récemment développés, dans des modèles de souris nouvellement générés. Le terme «gnotobiotique» fait référence au fait que les modèles de souris étaient dépourvus de germes, puis colonisés par des souches spécifiques de bactéries. L’équipe a ainsi pu identifier avec précision les bactéries à l’origine d’une interaction donnée. Leur approche globale a également intégré une analyse du fonctionnement des gènes de certaines bactéries du microbiome intestinal, s’appuyant sur le CRISPR(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), la culturomique microbienne(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et une analyse métabolique in vivo. Pour ces études, ADIMMUNE a fait appel à des volontaires humains, aussi bien maigres qu’obèses, qui ont subi des biopsies du tissu adipeux.

Comprendre l’interaction au niveau de la cellule unique

«Nous avons mis en évidence de nombreuses interactions jusqu’à présent inconnues», ajoute Eran Elinav. L’équipe d’Eran Elinav a pu caractériser des types de cellules immunitaires jusqu’alors inconnus dans le tissu adipeux des souches de souris et chez des volontaires humains maigres et obèses. Cette caractérisation approfondie a permis au projet d’identifier plusieurs sous-ensembles cellulaires inconnus, leurs fonctions respectives au niveau d’une seule cellule et les réseaux de communication entre les différentes cellules. «Cela nous a permis d’établir la chaîne d’événements au sein de laquelle la perturbation de ces réseaux de communication cellulaire et d’expression génétique mène au développement de l’obésité, de l’insulinorésistance et de l’affection hépatique étroitement associée, la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique», explique Eran Elinav. Ses conclusions sur l’obésité sont décrites dans un article publié dans la revue «Cell»(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), tandis que celles sur la stéatose hépatique figurent dans un article publié dans la revue «Nature Medicine»(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Le projet s’est également intéressé à l’une des formes les plus dramatiques de l’obésité, connue sous le nom de «prise de poids associée à l’arrêt du tabac» un phénomène dont le mécanisme était inconnu. Grâce à une longue série d’expériences sur des souris, l’équipe a pu démontrer que la prise de poids associée à l’arrêt du tabac est fortement régulée par les changements fonctionnels qui se produisent dans le microbiome intestinal dans le cadre d’un tabagisme actif, comme l’explique un autre article paru dans «Nature»(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). «Nous avons identifié les molécules par lesquelles les microbes communiquent avec les cellules adipeuses pour induire ces effets sur l’obésité», fait remarquer Eran Elinav. «Étonnamment, il semblerait que ces molécules pourraient également avoir un impact sur le développement de l’obésité chez les non-fumeurs.» Un autre volet innovant des recherches de l’équipe a porté sur l’interaction entre l’hyperglycémie et le diabète, et l’augmentation du risque associé aux infections virales pulmonaires, allant de la grippe à la COVID-19. Selon les estimations, plus de 35 % des personnes qui ont souffert d’une forme grave et potentiellement mortelle de la COVID étaient diabétiques. Dans une étude également publiée dans «Nature» en 2023(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), nous avons démontré, sur des souris, que cette plus grande prédisposition des diabétiques aux infections virales pulmonaires est imputable aux niveaux élevés de glucose dans leur sang», explique Eran Elinav. Il a établi qu’un taux élevé de glucose a un impact sur les circuits métaboliques d’une cellule immunitaire particulière du poumon, la CDC1. À terme, il en résulte une altération des fonctions qui permet au virus de vaincre le système immunitaire et de provoquer une infection grave.

Des informations fonctionnelles révèlent de potentielles voies de traitement

Ces recherches poussées sur les bases moléculaires de la communication entre les bactéries que nous hébergeons et les cellules immunitaires de notre tissu adipeux ont permis d’obtenir des informations fonctionnelles qui ouvrent la voie à de potentiels traitements. Eran Elinav se dit fier des résultats du projet: «Ces niveaux de compréhension causale et mécaniste permettent d’identifier les cibles thérapeutiques, voire les molécules qui modulent le développement de la maladie. Nous n’aurions pas pu le faire sans le soutien continu du CER».