Pillinger spricht von seinem Plan für eine zweite Chance des Besuchs des Roten Planeten

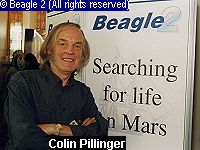

Colin Pillinger, Chef-Wissenschaftler der letztendlich erfolglosen Mission Beagle 2, an der Oberfläche des Mars nach Leben zu suchen, hat gegenüber CORDIS Nachrichten von seinem Wunsch gesprochen, einen weiteren Versuch - und zwar dieses Mal mit zwei Landefahrzeugen - zu unternehmen. Im Rückblick auf den 25. Dezember 2003, als das Beagle 2-Team den Kontakt zu dem Landefahrzeug verlor, kann Professor Pillinger philosophisch sein. "Mit vollkommener nachträglicher Einsicht konnten wir sehr viel lernen, und wir können heute sagen, dass dies nicht die beste Methode war. Wenn man zum Mars will, muss das Landegerät Priorität haben, aber dem war nicht so: Der Orbiter war das Wichtigste." Angesichts der Schwierigkeit einer Marslandung (historisch gesehen ist nur jeder dritte Versuch erfolgreich) führt Professor Pillinger an, dass eine Mission einfach nicht ausreicht. Deshalb bemüht er sich derzeit um Unterstützung für eine zweite europäische Mission zum Roten Planeten im Jahr 2009; dabei sollen zwei Landefahrzeuge des Typs Beagle 2 als Demonstrationsprojekt für das Programm Aurora der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) für Planetenerkundung zum Einsatz kommen. Als Teil dieses ehrgeizigen Programms will die ESA ein äußerst mobiles Erkundungsfahrzeug zum Mars schicken, um festzustellen, ob es dort jemals Leben gab. "ExoMars", wie die Mission des Erkundungsfahrzeugs genannt wird, wurde versuchsweise auf 2009 gelegt, aber Professor Pillinger glaubt, dass die "Verschiebung" des politischen Entscheidungsprozesses dieses Datum unrealistisch gemacht hat. Statt dessen schlägt er ein kleineres, flexibleres Landefahrzeugprogramm vor, mit dem Europa "eine gewisse Marserkundung in der Tasche hätte". "Wir bereiten uns vor. Wir könnten zwei Landefahrzeuge schicken, die entweder beide ballistisch sind, oder wir können eines über den Orbit und das andere ballistisch schicken. Wir könnten eine Dämmerungs-Landung haben [wenn die Witterungsbedingungen optimal sind], und so wäre es wirklich sehr flexibel", meint Professor Pillinger. Die wissenschaftliche Nutzlast für wenigstens eines der Landefahrzeuge wurde bereits definiert, da sie auf den Experimenten gründen würde, die die ursprüngliche Beagle 2-Mission begleiteten. "Das ist Wissenschaft, die noch nicht von der NASA oder der ESA gemacht wurde, nämlich Nachweise für Leben auf dem Mars zu finden", sagte Pillinger und mahnte, dass dies nicht mehr lange so sein würde und dass Europa rasch handeln muss, wenn einen bedeutenden Beitrag zur Weltraumerkundung leisten will. "Wir befürchten, dass Europa, wenn wir nicht bald ein Marsprojekt beginnen, zum armen Verwandten wird, wenn es beispielsweise um die internationale Zusammenarbeit mit den USA geht", sagte Pillinger. Doch auf die Frage, ob die Schaffung einer europäischen Weltraumpolitik die Antwort wäre, um im Wettbewerb mit Ländern wie den USA gleichberechtigter zu sein, meinte er, dass für ihn die Sicherstellung einer starken nationalen Weltraumstrategie Priorität hat: "Vor einer europäischen Weltraumpolitik würde ich gerne die Schaffung einer britischen Weltraumagentur sehen. Die Weltraumerkundung wird immer kostengünstiger, und GB hat die viertgrößte Wirtschaft weltweit. Aber ich habe überhaupt keine Probleme mit einer Zusammenarbeit." Eine der größten Herausforderungen für die Politik im Bereich Weltraum besteht darin, dass es laut Professor Pillinger für die Regierungen oft unbequem scheint, Entscheidungen zu treffen: "Die Entscheidungsfindung muss rascher erfolgen, und wir brauchen außerhalb der politischen Agenda langfristige Pläne und langfristige Budgets." Auf die Frage, wie er die vergleichsweise hohen Beträge für die Weltraumforschung und -erkundung gegenüber anderen Forschungsgebieten rechtfertigen würde, antwortete Professor Pillinger: "Das Lohnende bei all dem ist, dass der Weltraum bei jungen Leuten unglaublich beliebt ist. Wir sorgen uns alle um das derzeitige Abdriften von der Wissenschaft, und wenn wir also durch den Weltraum die Menschen wieder an Wissenschaft und Ingenieurswesen beteiligen können, haben sich die Kosten dafür gelohnt." Er führte auch die Entwicklung eines "persönlich" Massenspektrometers als Teil der ursprünglichen Beagle 2-Mission an, die finanziell vom Wellcome Trust unterstützt wurde: "So viele Menschen wollen ein solches Gerät, beispielsweise für medizinische Anwendungen, wo es Atemtests bei Krankheiten ermöglichen würde. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Weltraumwissenschaft auch in anderen Bereich relevant werden kann." Zweifellos ist die größte Herausforderung für die Weltraumpläne der EU oder ihrer einzelnen Mitgliedstaaten nach Professor Pillinger der Mangel an qualifizierten Wissenschaftlern. Er sagte: "Das Problem besteht darin, dass die Leute aus meinem Team, da wir derzeit an keinem laufenden Programm arbeiten müssen, versucht sind, nach Amerika zu gehen. Ich sehe den Brain Drain unersetzlicher Fähigkeiten, und dies dauert nur wenige Stunden." Doch statt über die Situation zu klagen und über ihre Ursachen zu grübeln, wendet Professor Pillinger auf die Frage des Brain Drain denselben Grundsatz an wie auf die Herausforderung einer Landung auf dem Mars - weitermachen. "Es gibt überhaupt keinen Grund für Europa, im All nicht mit den USA zu konkurrieren. In Nordamerika haben sie schließlich kein Monopol auf gute Ideen!".

Länder

Vereinigtes Königreich