Endogene Proteine bei fossilem Meeresreptil nachgewiesen?

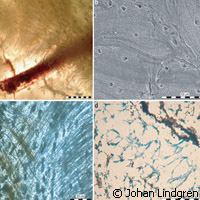

Ein Wissenschaftlerteam in Schweden untersuchte einen fossilen Knochen einer riesigen ausgestorbenen Meerechse - eines Mosasauriers - aus der späten Kreidezeit vor etwa 100 bis 65 Millionen Jahren und stellte dabei Erstaunliches fest. Das Besondere an dieser Forschungsarbeit ist, dass die Forscher bei der Suche nach authentischen Überresten eines Tieres, das schon lange nicht mehr auf dieser Erde wandelt, Erfolg hatten - und zwar eingebettet in Stein. Die im Fachjournal Public Library of Science (PLoS) ONE präsentierten Resultate liefern neue Belege, dass die wiederhergestellten Biomoleküle primär und keine Kontaminationen aus bakteriellen Biofilmen oder kollagenähnlichen Proteinen sind. Frühere Studien konzentrierten sich auf die Identifizierung von aus Kollagen stammenden Peptiden in Dinosaurierfossilien auf Grundlage verschiedener Methoden wie etwa Tandem-Massenspektrometrie-Analysen von vollständigen Knochenextrakten. Nachteil dieser Methode ist, dass keine ortsspezifischen Gewebe verwendet werden konnten und die Forscher so gezwungen waren, stattdessen auf vollständige Knochenextrakte zurückzugreifen. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass es unklar ist, ob die aus einer solchen Analyse hervorgegangenen Aminosäuresequenzen unverfälscht sind. Den Forschern der Universität Lund stand hochmoderne Technik zur Verfügung, um proteinhaltige Moleküle mit Knochenmatrixfasern in Verbindung zu bringen, die aus dem 70 Millionen Jahre alten Fossil isoliert wurden. Dabei handelte es sich um einen Oberarmknochen (IRSNB 1624). Und ihr Fleiß hat sich schließlich auch gelohnt. Das Team konnte mithilfe von auf Synchrotronstrahlung basierender Infrarotmikrospektroskopie am MAX IV Labor der Universität Lund zeigen, dass aminosäurehaltiges Material in den aus dem Knochen des Mosasauriers gewonnenen Bindegeweben verblieben ist. So lieferten die Analysen überzeugende Belege für die Annahme, dass primäre organische Moleküle - etwa Kollagen oder dessen Abbauprodukte - in den faserigen Knochengeweben des betreffenden Oberarmknochens erhalten geblieben sind. "Dieses Verfahren liefert Informationen über komplexe organische Moleküle in ausgewählten Mikrostrukturen", teilen die Autoren der Studie mit. Erhaltene organische Substanz findet sich jedoch nicht nur in großen Knochen. "Primäre Weichgewebe und Biomoleküle sind nicht nur in großen fossilen Knochen aus fluvialen Sandsteinumgebungen bewahrt, sondern finden sich auch in innerhalb mariner Sedimente abgelagerten relativ kleinen Skelettelementen", schreiben die Autoren. Nach Angaben der Forscher können Fossilien außergewöhnlich gut erhalten sein und Interessantes verbergen. Schnell verwesende Gewebe wie Haut und Melanosomen bleiben als phosphatierte oder organische Überreste mit beachtlicher morphologischer Wiedergabetreue bewahrt. Melanosomen sind Zellorganellen, die Melanin enthalten, das am häufigsten im Tierreich zu findende lichtabsorbierende Pigment. "Ob jedoch etliche Millionen Jahre alte Fossilien tatsächlich noch die ursprünglichen organischen Bestandteile bergen, bleibt nach wie vor umstritten. Und wenn es wirklich so wäre, ist eine eindeutige Identifizierung dieser Biomoleküle erforderlich", betonen die Wissenschaftler. In einem Kommentar zu den Analysen schätzen die Forscher ein: "Wenngleich auch Infrarotspektroskopie im Allgemeinen nicht allein verwendet werden kann, um spezielle Proteine zu identifizieren, kann sie dennoch wertvolle Aussagen zum molekularen Gehalt in Proben unbekannter Zusammensetzung liefern. Ebenso steht keine andere hierbei angewandte Methode für sich allein, d.h. bisher bietet kein Verfahren ausreichende Beweise für das Überleben proteinhaltiger Makromoleküle über lange Zeiträume." Zu dieser Studie trugen Forscher der Midwestern University und der Southern Methodist University in den Vereinigten Staaten bei.Weitere Informationen unter: Lund University: http://www.lunduniversity.lu.se/(öffnet in neuem Fenster) MAX IV Laboratory: http://www.maxlab.lu.se/(öffnet in neuem Fenster) PLoS ONE: http://www.plosone.org/home.action(öffnet in neuem Fenster)

Länder

Schweden, Vereinigte Staaten