Ausgewogene Verhältnisse im Drohnenverkehr

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) stehen kurz davor, die urbane Mobilität in ihrer uns vertrauten Form umzuwälzen. Doch bevor wir uns ein fliegendes Taxi zum Flughafen schnappen oder unseren jüngsten Online-Einkauf per Lieferdrohne direkt an unsere Haustür zustellen lassen können, müssen diese Verkehrsmittel auf sichere Weise in den urbanen Luftraum integriert werden. Dieser Aufgabe widmete sich das Projekt DACUS(öffnet in neuem Fenster). Es wurde im Rahmen des Gemeinsamen Unternehmens SESAR(öffnet in neuem Fenster) finanziert, das als öffentlich-private Partnerschaft zur Modernisierung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems eingerichtet wurde. „Für einen sicheren und effizienten Alltagsbetrieb müssen künftige Drohnen-Ökosysteme über Mechanismen verfügen, um die für einen sicheren Betrieb angemessene Anzahl an UAV zu verwalten, damit die Auswirkungen auf die örtliche Bevölkerung möglichst gering gehalten werden“, sagt Ángel Martínez Mateo, FuE-Ingenieur am Referenzzentrum für FuE und Innovation im ATM-Sektor(öffnet in neuem Fenster) (CRIDA) (Website nur auf Spanisch verfügbar), dem Koordinierungspartner von DACUS.

Nachfrage und Kapazität in Ausgleich bringen

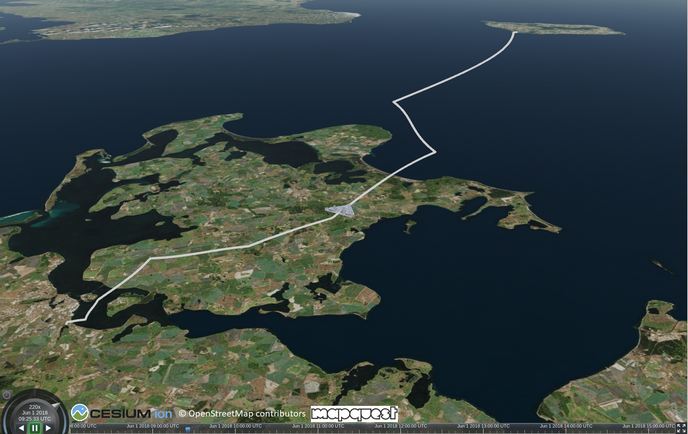

Im Herzen des Projekts steht ein Prozess zum Ausgleich von Nachfrage und Kapazität(öffnet in neuem Fenster) für das Drohnenverkehrsmanagement in städtischen Umgebungen. „Der Ausgleich zwischen Verkehrsnachfrage und Luftraumkapazitäten ist ein wesentliches Instrument, um, insbesondere über Städten, einen sicheren und effizienten Verkehrsfluss zu gewährleisten – und es ist ein Instrument, das einen fundierten Entscheidungsfindungsprozess voraussetzt“, erklärt Martínez. Das Problem besteht darin, dass es im UAV-Sektor – im Gegensatz zur traditionellen Luftfahrt – kein beobachtbares Betriebssystem gibt, das Erfahrungswerte liefern könnte. Ein hohes Verkehrsaufkommen im unteren Luftraum kann zudem die Risiken in der Luft und am Boden erhöhen, die öffentliche Akzeptanz beeinflussen und sich spürbar auf die Umwelt auswirken. Für U-Space(öffnet in neuem Fenster), die europäische Lösung für das Flugverkehrsmanagement von unbemannten Luftfahrzeugen, bedeutet das vor allem eines: beim Ausgleich von Nachfrage und Kapazität müssen viele unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden, um effizientere Luftraumkonfigurationen zu ermitteln und beschränkende Maßnahmen festzulegen. „Aus diesem Grund hatte DACUS zum Ziel, einen einheitlichen Abwägungsprozess von der strategischen bis zur taktischen Phase zu entwickeln, der die Unsicherheiten geplanter Operationen berücksichtigt, und diesen schließlich in ein servicebasiertes U-Space-Konzept zu integrieren, das die Vision von einem UAV-Ökosystem mit autonomer Flugsicherung ohne menschliche Kontrolle verfolgt“, ergänzt Martínez.

Ein Betriebskonzept für den Ausgleich von Nachfrage und Kapazität

Eines der Hauptergebnisse des Projekts ist das allererste zum Nachfrage- und Kapazitätsausgleich geeignete Betriebskonzept für Drohnen. Das Konzept bietet eine Schritt für Schritt aufgegliederte Übersicht der Nachfrage- und Kapazitätsausgleichsprozesse und behandelt auch das dynamische Kapazitätsmanagement – eine entscheidende Komponente, um auch unter den hoch dynamischen und vielschichtigen Bedingungen des UAV-Flugbetriebs einen konstant optimalen Nachfrage- und Kapazitätsausgleich zu sichern. „Der Dienst rund um das dynamische Kapazitätsmanagement gehört zu den komplexesten aller U-Space-Dienste, zum einen aufgrund der beträchtlichen Datenmengen, die zu verarbeiten sind, und zum anderen, da er sich unmittelbar auf den Drohnenbetrieb auswirkt“, merkt Martínez an. „Deshalb haben wir darauf hingearbeitet, diese Komplexität etwas zu reduzieren und eine konsistente Prozessreihenfolge zu definieren.“ Dafür musste DACUS ermitteln, wie weit der Zeitpunkt im Voraus liegen muss, um effektive Entscheidungen für den Nachfrage- und Kapazitätsausgleich zu treffen, sodass die Auswirkungen auf UAV-Missionen möglichst weitgehend minimiert werden können.

Bessere Entscheidungsfindung für den U-Space

Diese Projektergebnisse tragen, ebenso wie der vom Projekt entwickelte Leistungsrahmen zur besseren Entscheidungsfindung im U-Space, dazu bei, sichere und nachhaltige urbane Luftmobilität einen Schritt näher an die Realität zu bringen. „So wichtig unsere Forschung auch ist, kratzt sie doch nur an der Oberfläche dessen, was nötig ist, um einen sicheren Betrieb von Drohnen über städtischen Räumen zu gewährleisten“, so Martínez abschließend. „Selbstverständlich steht noch weitaus mehr Forschung und Arbeit bevor.“ An dieser Forschung wird sich unter anderem das Projekt SPATIO(öffnet in neuem Fenster) beteiligen, das Teil des Forschungs- und Innovationsprogramms für einen digitalen europäischen Luftraum im Rahmen des gemeinsamen Unternehmens SESAR ist. Auf dem Fundament der Ergebnisse von DACUS wird sich das Projekt mit der konsistenten Integration des Nachfrage- und Kapazitätsausgleichs in UAV-Luftfahrtlösungen befassen und dabei unter anderem die strategische und taktische Konfliktlösung in den Blick nehmen.