Perché più dati non sono la panacea per la sicurezza delle frontiere

Per individuare e prevenire gli spostamenti di persone ritenute potenzialmente pericolose, i dati vengono sempre più raccolti ed elaborati alle frontiere nazionali, utilizzando sempre più l’intelligenza artificiale o IA. Questa tendenza sta sollevando crescenti preoccupazioni circa la mancanza di trasparenza negli algoritmi di elaborazione dei dati, insieme alle disparità nella gestione dei dati tra gli Stati e al loro interno. «Le agenzie dell’UE e le autorità nazionali di frontiera spesso considerano i dati come una soluzione universale ai problemi, con scarse discussioni sulle implicazioni e sulla creazione di nuovi problemi, ostacolando, piuttosto che facilitando, i processi democratici», spiega Claudia Aradau, coordinatrice del progetto SECURITY FLOWS(si apre in una nuova finestra) finanziato dall’UE. Analizzando i dati lungo le principali rotte migratorie europee attraverso Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Regno Unito, il team ha dimostrato che la datificazione non è un’impresa standardizzata e senza intoppi. «Sfidiamo la logica prevalente della datificazione, secondo la quale una maggiore condivisione dei dati genera un’intelligenza più ricca e fruibile e l’IA accelera l’elaborazione per garantire la sicurezza delle frontiere», aggiunge Aradau, del King’s College di Londra(si apre in una nuova finestra), sede del progetto.

Alla ricerca degli impatti della datificazione sulle parti interessate

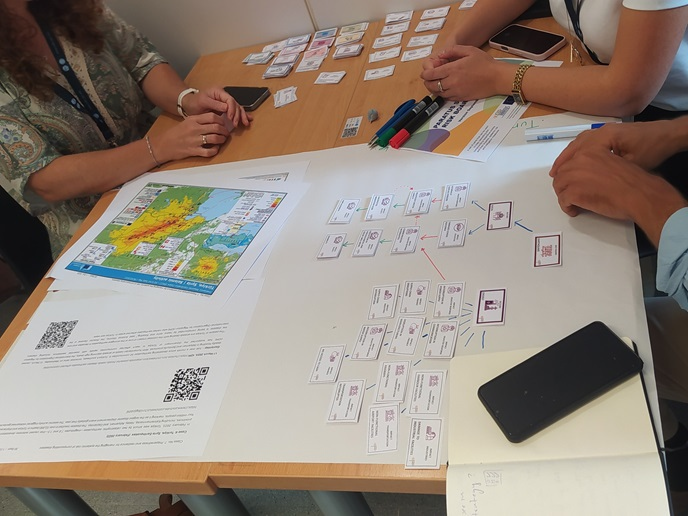

Giustificata dal timore che le informazioni possano sfuggire alla rete e dalle sfide poste da database frammentati e complessi, l’Unione europea ha lanciato un’iniziativa sull’interoperabilità(si apre in una nuova finestra) per estendere la raccolta dati tra i database esistenti, sviluppandone al contempo tre nuovi. «Nel frattempo, diverse autorità europee utilizzano sempre più spesso nuove forme di dati raccolti tramite il controverso screening dei telefoni cellulari o il monitoraggio dei social media. Ciò non è solo intrusivo, ma può anche essere falso, obsoleto o incomprensibile. Questi problemi non sono sufficientemente riconosciuti, anche se gli attori della società civile e gli accademici mettono in guardia su di essi», osserva Aradau. SECURITY FLOWS, finanziato dal Consiglio europeo della ricerca(si apre in una nuova finestra), ha combinato l’osservazione partecipante (accompagnando avvocati e ONG nel loro lavoro quotidiano e osservando gli eventi) con interviste con autorità di frontiera, avvocati, ONG, organizzazioni dal basso verso l’alto e migranti. Il tutto è stato completato da documentazione comprendente casi legali, orientamenti politici, materiali di formazione e relazioni di ricerca. «Abbiamo scoperto che i flussi di dati sono caratterizzati da frammentazione, interruzioni, lacune, comunicazioni errate e guasti. In molti casi, i dati non vengono raccolti o, se raccolti, non vengono condivisi o, se condivisi, non sono sempre leggibili», afferma Aradau. Si è scoperto inoltre che i dati vengono spesso registrati in formati diversi, a seconda del dispositivo digitale o del software utilizzato. I dati potrebbero essere in formato cartaceo, necessitare di digitalizzazione e spesso risultare difficili da combinare con le versioni native digitali. Inoltre, i dati sono stati trovati registrati in più banche dati nazionali e dell’UE, spesso dispersi e non aggiornati. Ad esempio, mentre le autorità nazionali registrano le impronte digitali in database automatizzati di impronte digitali(si apre in una nuova finestra) e nel database Eurodac(si apre in una nuova finestra) (la banca dati dell’UE per la gestione delle domande di asilo), a volte vengono registrate separatamente. Il team ha inoltre scoperto che la datificazione trasforma le pratiche lavorative di vari parti interessate, che ora richiedono molte risorse.

È necessario un dibattito più approfondito sulle implicazioni sociali della datificazione

Aradau sostiene che la democrazia non dovrebbe essere data per scontata, ma piuttosto contestata in spazi fisici e simbolici, come le frontiere. «La preoccupazione è che gli sforzi per chiamare le autorità a rispondere delle proprie azioni siano sempre più repressi e criminalizzati. Porre domande sulla sicurezza delle frontiere mette in discussione anche il modo in cui l’UE intende la democrazia», afferma la coordinatrice. Aradau auspica tre politiche chiave per l’utilizzo delle tecnologie digitali nei sistemi di giustizia e affari interni: in primo luogo, la valutazione da parte di assemblee di esperti e cittadini, coinvolgendo persone con esperienze vissute di dati e frontiere, per valutare la necessità e l’impatto. In secondo luogo, la considerazione delle esigenze in termini di risorse. Infine, una migliore supervisione del rapporto tra agenzie europee e aziende private. «L’idea dei dati come risolutore di problemi è pericolosa, con molti scandali relativi a pratiche illegali di raccolta e condivisione dei dati. È essenziale capire meglio i dati elaborati, ma anche le tecnologie utilizzate per farlo», conclude Aradau.