Prionenforschung für neue Diagnostik

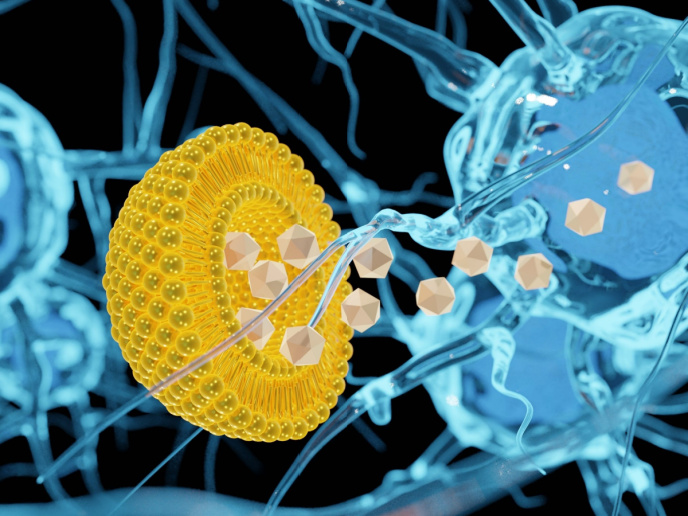

Seit der erstmaligen Entdeckung von Prionen wurden weitere hochinfektiöse Proteinstämme identifiziert. Damit war klar, dass die Aufdeckung ihrer Merkmale und Funktionsweise keine leichte Aufgabe sein würde. Das promiskuitive Verhalten von Mischprionen ist eine große Gefahr, wenn sich die Stämme über die Nahrungskette verbreiten und dabei falsch interpretiert oder gar nicht erst entdeckt werden. Das Auftreten der neurodegenerativen Scrapie (Traberkrankheit) bei Schafen und Ziegen überall in Europa illustrierte, welch hohes Risiko dahintersteht. Mangels geeigneter diagnostischer Schnelltests stellen Prionen ein großes Gesundheitsrisiko dar. In diesem Sinne betrieb das EU-finanzierte Projekt STRAINBARRIER (Understanding prion strains and species barriers and devising novel diagnostic approaches) Grundlagenforschung zu Prionenstämmen und deren Fähigkeit zum Überschreiten der Artengrenze. Ziel war dabei, dieses Wissen für neue diagnostische Tests und epidemiologische Prognosen anzuwenden. An verschiedenen Tiermodellen wurden systematisch die Übertragung von BSE- und Scrapie-Stämmen, derzeitige Artengrenzen und das Risiko einer Übertragung auf den Menschen untersucht. Eingehender analysiert wurde auch das Verhalten von Stämmen beim Überschreiten der Artengrenze sowie Inkubationszeit, Stabilität und biochemische Merkmale. Weiterhin wurden infektiöse Proteinstrukturen, Zellbiologie und Pathogenese untersucht, um aussagefähige Daten zur Synthese von Prionkompartimenten, dem Transport der Prionen durch die Zellen und den am Infektionsgeschehen beteiligten Signalwegen zu liefern. Die erweiterten diagnostischen Tests sollten den Nachweis von Prionen im Gehirn erleichtern, auch wurden mehrere stammspezifische Reagenzien (Antikörper und Bindungsproteine) verbessert. STRAINBARRIER generierte einen großen Datenpool, um Epidemiologen und Gesundheitsbehörden die Vorhersage möglicher zwischenartlicher Übertragungswege zu ermöglichen. Die Umsetzung dieser Informationen in Seuchenkontrollstrategien wird sich positiv auf Lebensmittelsicherheit und Bevölkerungsgesundheit auswirken.