Grundlegende Einblicke in die Kurzsichtigkeit

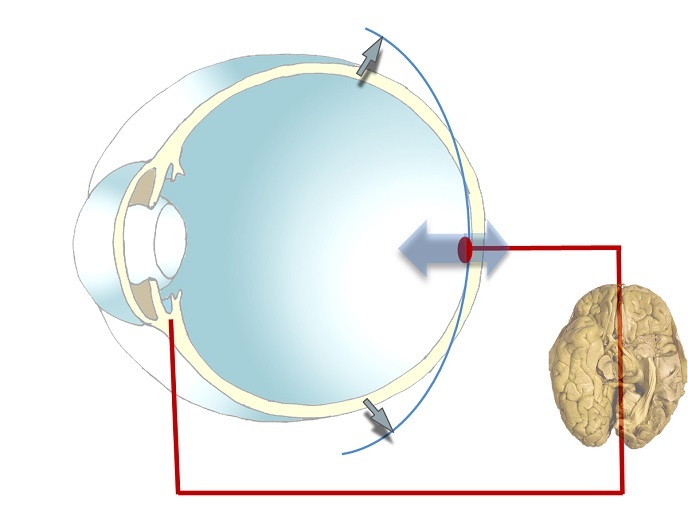

Bei der Myopie(öffnet in neuem Fenster) ist die Sicht auf weiter entfernte Objekte eingeschränkt, da das Bild vor der Netzhaut fokussiert wird. Schwere Kurzsichtigkeit ist mit einem erhöhten Erblindungsrisiko verbunden und kann somit erhebliche sozioökonomische Auswirkungen haben. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass das Auge mit visueller Rückkopplung in einem geschlossenen Regelkreis arbeitet, bei dem die optische Defokussierung als Fehlersignal dient. Das bedeutet, dass das Auge Anzeichen und Umfang der Defokussierung erkennen und das Augenwachstum steuern kann. Welcher Signalweg und welche biochemischen Signale an der Erkennung von Defokussierung und der Steuerung des Augenwachstums beteiligt sind, ist jedoch noch nicht geklärt.

Ein Ausbildungsnetzwerk zur Erforschung der Kurzsichtigkeit

Das Ausbildungsnetzwerk MyFUN wurde mit Unterstützung im Rahmen der Marie Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) eingerichtet, um die Wissenslücke im Bereich der Myopieforschung zu schließen. Die Forschenden verfolgten das Ziel, die Eigenschaften des visuellen Rückkopplungskreises und der begrenzten Wirkung von Brillen bei der Myopiekorrektur zu analysieren. Die Entdeckung von Biomarkern zur individualbasierten Prognose von Kurzsichtigkeit war dabei von besonderem Interesse. „Ein entscheidender, aber noch ungeklärter Faktor ist die Frage, wie die Netzhaut Informationen über Brechungsfehler erhält und Korrekturen des Augenwachstums, die bei Kindern beobachtet werden, auslösen kann“, erklärt der Projektkoordinator Frank Schaeffel. Das Konsortium entwickelte innovative optische Technologien, um die Defokussierungsmuster auf der Netzhaut und die Wirkung unterschiedlicher Brillenkorrekturen zu beschreiben. Anhand dieser Instrumente untersuchten die Forschenden die Mechanismen der Entwicklung von Kurzsichtigkeit bei Kindern und jungen Erwachsenen sowie an einem Tiermodell des Huhns. Entgegen bisheriger Annahmen konnten sie dabei keinen Zusammenhang zwischen der Größe der retinalen Akkommodationsfehler und dem Augenwachstum feststellen. Das deutet darauf hin, dass der Mechanismus für das Augenwachstum diese Fehler ignoriert. Die Augenlinse versucht die kurze Brennweite zwar durch Abflachung auszugleichen, kann das jedoch nicht in ausreichendem Maße, um die Kurzsichtigkeit zu korrigieren. Zwillingsstudien haben gezeigt, dass die Entwicklung von Kurzsichtigkeit zwar durch erbliche Veranlagung beeinflusst wird, jedoch vornehmlich durch Umweltfaktoren ausgelöst wird. Ergebnisse aus Experimenten mit Hühnern deuten darauf hin, dass es schon bald gelingen könnte, die Entwicklung von Kurzsichtigkeit durch die Messung bestimmter Biomarker vorherzusagen. Es wurde die Vermutung formuliert, dass die visuellen Reizgebungen, welche die Akkommodation der Augenlinse steuern, durch Kontrastadaption verändert werden, und dass eine entsprechende Optimierung der visuellen Umgebung die Entwicklung von Kurzsichtigkeit und möglicherweise auch das Augenwachstum reduzieren könnte. Die Forschenden von MyFUN fanden heraus, dass Textdarstellungen mit invertiertem Kontrast (z. B. weiße Schrift auf dunklem Hintergrund) Kurzsichtigkeit weniger stark bedingen. Diese Erkenntnis fand in den Medien breite Beachtung.

Die nächsten Ziele von MyFUN

Da sich die Kurzsichtigkeit zu einer Volkskrankheit entwickelt und bisherige optische Interventionen nur mäßigen Erfolg zeigen, ist die Erforschung dieses Feldes dringender denn je. Die Prävalenz von Kurzsichtigkeit liegt in manchen Städten in Asien bei bis zu 95 % und an deutschen Universitäten bei 50 %. „Das Projekt war ein großer Erfolg, da es wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung von Kurzsichtigkeit zutage förderte und neue optische Technologien hervorbrachte, die für die biomedizinische Forschung im Bereich Optik wertvoll sein werden“, führt Schaeffel aus. Zugleich betont er den wesentlichen Beitrag, den die EU-finanzierten Ausbildungsnetzwerke im Hinblick auf den wissenschaftlichen Fortschritt und die Interaktionen zwischen den europäischen Ländern und dem Arbeitsmarkt leisten. Zu den künftigen Forschungszielen zählen eine bessere Definition der visuellen Reizgebungen, die für die Kurzsichtigkeit des Auges verantwortlich sind, die Verifizierung bestimmter Ergebnisse bei Schulkindern sowie die Untersuchung von Biomarkern für Kurzsichtigkeit.