Spiegare le differenze di apprendimento della seconda lingua

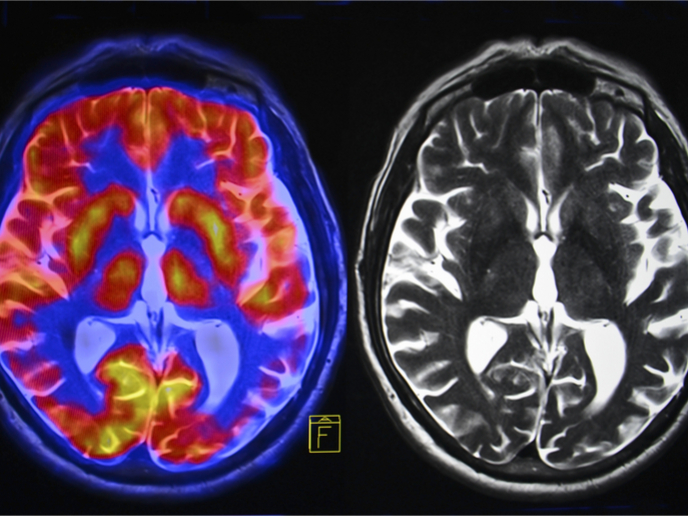

Il progetto BILBRAIN (Brain functional and anatomical correlates of variability in the degree of success in the learning of the L2 phonemes) ha utilizzato la risonanza magnetica per studiare le differenze di connettività funzionale e morfologica tra individui che percepiscono bene o male la L2. Il team ha raccolto dati da oltre 2 000 persone tramite un questionario online sulla storia individuale in relazione alla lingua e ad altri fattori rilevanti. Di questi, 121 hanno soddisfatto i criteri di inclusione, che prevedevano: bilingui sani spagnolo (L1)-catalano (L2) che avessero appreso la L2 dopo i 4 anni. Il gruppo è stato testato in tre attività comportamentali studiate per valutare la capacità di percepire il contrasto tra le vocali /e/-/ε/ del catalano, estremamente difficile per i madrelingua spagnoli. Ventisette soggetti hanno ottenuto risultati al di sotto del valore limite per i madrelingua e sono stati quindi considerati cattivi percettori, mentre 16 hanno raggiunto valori paragonabili ai madrelingua in tutte e tre le attività, classificandosi come buoni percettori. 15 cattivi e 10 buoni percettori hanno accettato di partecipare allo studio condotto con risonanza magnetica, che dovrebbe essere integrato fino a raggiungere il numero di 16 partecipanti per ogni gruppo. Nella prima sessione dello studio, il team si è avvalso di due attività funzionali uditive con risonanza magnetica per mappare le regioni cerebrali che sostengono i processi coinvolti nell’elaborazione fonologica e per definire funzionalmente le aree correlate alla memoria di lavoro. Il secondo studio ha esplorato se le differenze individuali nell’apprendimento della fonologia di L2 possano essere spiegate dalle diversità nel modo in cui il sistema di elaborazione del discorso modula i processi cognitivi generali. Lo scopo era quello di approfondire le interazioni tra aree specificamente relative al discorso e aree di memoria durante i cambiamenti del discorso, confrontandole con altri cambiamenti uditivi non linguistici. I risultati hanno gettato nuova luce sulle differenze nella rilevazione dei cambiamenti fonologici tra buoni e cattivi percettori. Un terzo studio ha approfondito se le differenze individuali nell’apprendimento della fonologia di L2 possa essere spiegato dalle differenze nel modo in cui il sistema di elaborazione del discorso modula le strutture sensoriali uditive. In particolare, i ricercatori si sono concentrati sulle interazioni tra le aree corticali specificamente correlate al discorso e il talamo uditivo durante l’elaborazione fonologica, confrontandole con l’elaborazione della voce sullo stesso stimolo di discorso. Le attività e i risultati ottenuti dal progetto hanno migliorato le conoscenze sul modo in cui il cervello elabora e apprende le lingue. Questi risultati potrebbero favorire lo sviluppo di programmi più efficaci per l’insegnamento delle lingue.