Übertragung von Lepra durch Wildtiere

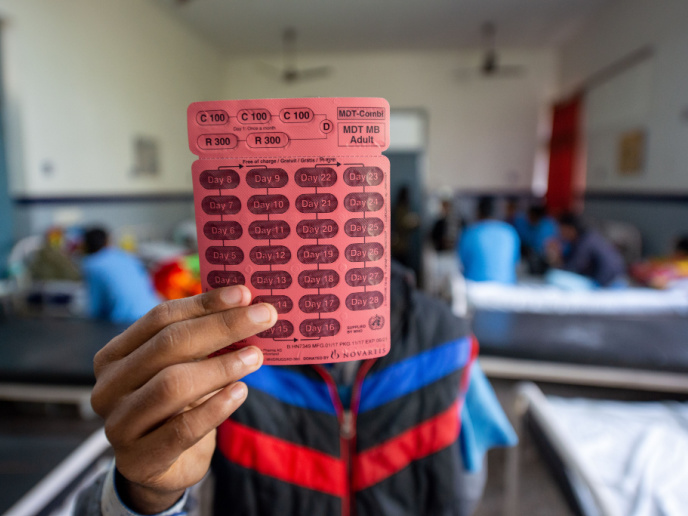

Ursache der Infektionskrankheit Lepra(öffnet in neuem Fenster) ist das langsam wachsende Bakterium Mycobacterium leprae, das Haut, Augen, periphere Nerven und Atemwege befällt. Die Krankheit war im mittelalterlichen Europa weit verbreitet, tritt heute aber nur noch in tropischen und subtropischen Regionen auf. Medikamentös gelang der Durchbruch mit der Entwicklung des entzündungshemmenden, antibakteriellen Arzneistoffs Dapson(öffnet in neuem Fenster), der lebenslang eingenommen werden muss. Seit den 1960er Jahren kommt Dapson in einer Antibiotikakombination mit Rifampicin und Clofazimin zum Einsatz, was die Fallzahlen deutlich reduzierte. Trotzdem werden jährlich noch etwa 200 000 Neuinfektionen vermeldet, und da auch Wirkstoffresistenzen auf dem Vormarsch sind, wird nun verstärkt zu Resistenzmechanismen von M. leprae und Übertragungswegen geforscht.

Genetische Analyse von M. leprae

Ziel des EU-finanzierten Projekts LEPVORS war es, spezifische Resistenzgene zu identifizieren und mit dem klinischen Phänotypen abzugleichen. Unterstützung bei der Identifizierung von Mutationen in klinischen Proben, die Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben, kam über die Marie Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster). Eine Hürde für das Vorhaben war die schwierige Laborkultivierung von M. leprae, sodass Proben direkt von infizierten Personen gewonnen wurden. Sequenzierungsanalysen an 150 M. leprae-Genomen ergaben genetische Hypermutationen in spezifischen Stämmen, die das Resistenzrisiko erhöhen. So wurde ein bislang unbekannter Mechanismus der Dapson-Resistenz entdeckt, den es nun genauer zu untersuchen gilt. Weiterhin wurden klinische Proben aus Brasilien analysiert, wo einige der identifizierten resistenten Stämme bei Erkrankten ohne familiären oder sonstigen vorherigen Kontakt entdeckt wurden. „Unseren Daten zufolge könnte die Resistenz gegen Dapson weiter verbreitet sein als bislang vermeldet wird“, erklärt die MSCA-Stipendiatin Charlotte Avanzi.

Einblick in den Übertragungsmechanismus

Obwohl der Mensch jahrelang als einziger Wirt von M. leprae. galt, gehen neuere Studien(öffnet in neuem Fenster) von einem Bakterienreservoir im Gürteltier und europäischen Eichhörnchen aus, was zoonotische Übertragung vermuten lässt und die Ausrottung von Lepra deutlich schwieriger macht. LEPVORS rückverfolgte anhand genetischer Analysen klinischer Isolate Stammes- und Infektionsursprung sowie Übertragungswege des Erregers in Mensch- und Tierpopulationen. Dabei erwiesen sich Gürteltiere in Mexiko(öffnet in neuem Fenster) und wilde Schimpansenpopulationen in Guinea-Bissau und der Republik Côte d’Ivoire(öffnet in neuem Fenster) als natürliche Reservoirs von Lepra-Bakterien. Interessanterweise war der in Gürteltieren zirkulierende Stamm dem in Mexiko bei Menschen zirkulierenden Stamm genetisch sehr ähnlich. Im Gegensatz dazu wurden bei den wilden Schimpansen seltene und unterschiedliche Bakterienstämme entdeckt. Avanzi betont „die wichtige Rolle von Tierreservoirs bei der Lepraübertragung, und dass M. leprae in mehr Wildtieren zirkulieren könnte als bislang angenommen.“ Die Existenz mehrerer Reservoirs in unterschiedlichen Ländern zeigt deutlich, dass Eradikationsprogramme für Lepra neu konzipiert werden müssen, um auch Tiere als Wirt sowie Umweltbedingungen bei der Ausrottung der Krankheit zu berücksichtigen.