L’archeopoetica aiuta a ricostruire la cultura preistorica eurasiatica

Molte lingue eurasiatiche antiche e moderne appartengono alla famiglia linguistica indoeuropea, che comprende lingue germaniche come il norreno antico e l’inglese moderno, insieme ad altre come l’ittita, il greco antico, il latino e il sanscrito. Confrontando le caratteristiche di queste lingue, i linguisti comparativi hanno ricostruito elementi del proto-indoeuropeo, il loro comune antenato preistorico. «Le espressioni formulaiche, combinazioni poetiche simili a modi di dire, ci offrono indizi su concetti ereditati e quindi anche sulle comunità e la loro cultura», spiega Riccardo Ginevra, ricercatore Marie Skłodowska-Curie(si apre in una nuova finestra) del progetto SunSHINE(si apre in una nuova finestra) presso l’Università di Copenaghen(si apre in una nuova finestra), sede dello stesso. Nonostante l’improvvisa offerta di una posizione universitaria in Italia, Ginevra è riuscito a portare a termine un confronto di diverse antiche espressioni poetiche germaniche legate al cielo, al sole e alla luce solare, con quelle di altre tradizioni indoeuropee. «Combinando la poetica comparativa con l’archeolinguistica(si apre in una nuova finestra), un mix di linguistica e archeologia, ho sviluppato un approccio che ho chiamato “archeopoetica”, volto a ricostruire in modo più completo la cultura simbolica indoeuropea», aggiunge Ginevra. Ginevra ha co-organizzato una conferenza interdisciplinare(si apre in una nuova finestra) sulla ricostruzione della società indoeuropea da prospettive linguistiche e archeologiche, di cui si attende la pubblicazione degli atti.

Simboli ed espressioni ereditati

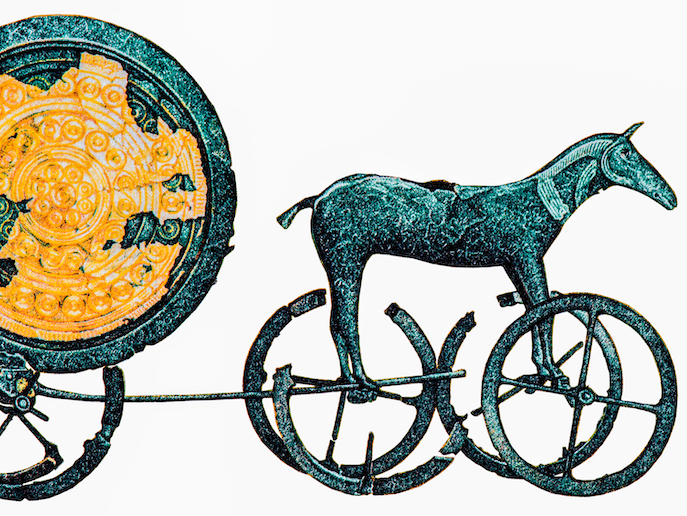

La linguistica, l’archeologia e la genomica ci suggeriscono che il proto-indoeuropeo, l’antenato delle attuali lingue indoeuropee, era parlato da pastori nomadi oltre 5 000 anni fa nelle steppe pontico-caspiche(si apre in una nuova finestra) (tra l’Ucraina e la Russia odierna). Mentre alcuni migrarono verso sud e verso est, altri migrarono verso ovest, dove il contatto con le popolazioni agricole neolitiche contribuì a creare le culture dell’età del bronzo dell’Europa centrale e settentrionale. Diversi oggetti archeologici attestano la creazione di concezioni religiose e cosmologiche comuni del sole e del cielo, come il carro solare di Trundholm(si apre in una nuova finestra), un piccolo modello di cavallo che traina una ruota decorata in oro, a rappresentare il sole. «Ho indagato sul cielo diurno, sul sole, sulla luce solare e sulle divinità associate, che sono tra i simboli più ricorrenti delle tradizioni religiose indoeuropee. Questi condividono espressioni formulaiche simili in diverse lingue. In questo contesto, dopo l’invenzione dei carri intorno al 2100 a.C. le rappresentazioni di carri solari sono apparse autonomamente in diverse tradizioni indoeuropee», spiega Ginevra. Gli studiosi hanno notato che in diverse espressioni formulaiche antiche indoeuropee la luce del sole era strettamente associata alla vita: per esempio, «vedere la luce del sole» era un’espressione poetica per «vivere» in greco, sanscrito vedico e ittita. La ricerca di Ginevra va a sostegno della ricostruzione di tali espressioni formulaiche. Ad esempio, un mito preistorico presente in testi scritti in antico norreno, sanscrito, antico irlandese e antico greco narra di un crimine (probabilmente sessuale) commesso da un dio della luce solare (Padre Cielo o Sole) nei confronti di sua figlia (Alba), che viene poi uccisa come punizione da un dio del fuoco. L’evento minaccia una catastrofe, richiamando il legame tra luce solare e vita, scongiurata solo da un eroe. Ginevra ha diverse pubblicazioni in corso di pubblicazione, tra cui uno studio comparativo degli Inni omerici(si apre in una nuova finestra), del mito greco antico di Prometeo nella Teogonia di Esiodo e del mito antico norreno di Thjalfi che rende zoppe le capre di Thor nel Gylfaginning(si apre in una nuova finestra) di Snorri Sturluson. «Questi racconti di bestiame sacrificato e di un pasto rituale, in cui gli uomini ricevono le parti commestibili e gli dei le ossa, riflettono una comune eredità indoeuropea. Ciò corrisponde anche ai risultati dei cosiddetti “depositi di testa e di zoccoli”, pratiche rituali scoperte dall’archeologia nella steppa preistorica», aggiunge Ginevra.

La forza della diversità

«Le somiglianze e le differenze non sono casuali, ma il risultato di specifici processi storici, che viaggiano parallelamente a tendenze umane intrinseche, come il bisogno di esprimere concetti difficili quali la vita e la morte», conclude Ginevra. Insieme ai colleghi di Copenaghen Birgit Olsen(si apre in una nuova finestra) e Thomas Olander(si apre in una nuova finestra), Ginevra continua a esplorare la preistoria eurasiatica nel quadro del progetto LAMP(si apre in una nuova finestra).